みなさんこんにちは、リハノワのかわむーです!

今回は、沖縄県石垣市を拠点に、地域や離島でのリハビリテーションに力を注ぐ言語聴覚士、池田あかねさんにお話を伺いました。

「コミュニケーションや食べることを支える」専門職として、病院の枠を超え、デイサービスや訪問看護ステーション、さらには離島での支援活動まで幅広く展開している池田さん。その活動は、医療・介護だけにとどまらず、農業や就労支援にも広がり、地域に根ざした新たな挑戦を続けています。

この記事では、池田さんがどのような想いで活動しているのか、そしてこれから目指す未来についてご紹介します。

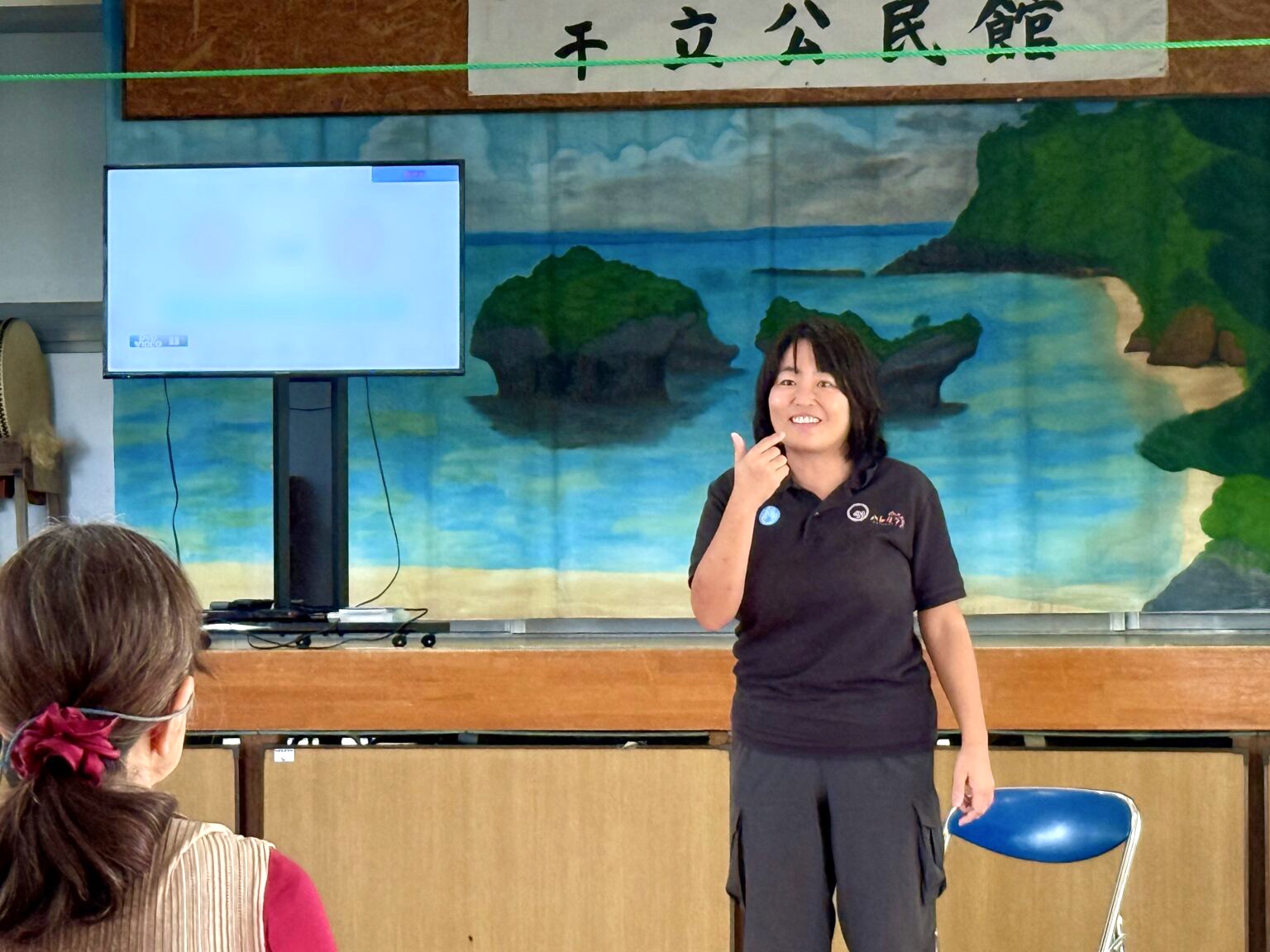

言語聴覚士・池田あかねさん

◆ 池田あかね (いけだ・あかね)さん

大阪府出身。文学部を卒業後、一般企業に勤務したのち、言語聴覚士を志して養成校へ進学。免許取得後は大阪の病院で経験を積み、石垣島の病院へ転職した。2014年には一般社団法人 八重山地域リハビリテーション支援ユニット(やーるー)を設立し、代表理事に就任。現在は、デイサービス「JOYいしがき」の運営に携わるとともに、八重山諸島の離島支援にも力を注いでいる。

池田さんはもともと、一般企業に勤めていたと伺いましたが、言語聴覚士(Speech Therapist:ST)を志したきっかけは何だったのでしょうか。

言語聴覚士という仕事を知ったのは、社会人3年目のときでした。

もともと国語が得意で、大学では文学を専攻し、興味があった心理学も学んでいました。卒業後は一般企業に就職しましたが、「自分にしかできない仕事がしたい」と考えるようになり、さまざまな資格を調べる中で言語聴覚士という職業に出会ったんです。

言葉や心理学への関心、そして人と直接関わる仕事に魅力を感じ、「これだ!」と強く惹かれました。

その想いを胸に専門学校へ進学し、言語聴覚士としての道を歩みはじめました。

実際に養成校へ進学してみて、言語聴覚士の勉強はどのように感じましたか?

言語聴覚士の資格は、4年制大学を卒業した人は、さらに2年間学ぶことで取得できる仕組みになっています。

養成校には、社会人経験を経て入学する人も多く、親が失語症の方や補聴器販売に関わる方など、それぞれの背景や思いをもって学びに来ていました。そんな環境のなかで、「自分がまさか医療の道に進むなんて」と、不思議な気持ちを抱きながら勉強をはじめました。

解剖学や生理学は難しく感じましたが、仲間に支えられながら少しずつ理解を深めていきました。

1年目の夏には病院実習があり、そこで初めて、言語聴覚士が実際に働く姿を目の当たりにしました。

「こんなふうに患者さんと向き合うんだ!」と驚いたのを、今でもよく覚えています。

まるで塾の先生や家庭教師のように、一人ひとりにじっくり寄り添い、支えていく仕事。その姿を見て、「私もこんなふうに支えられる人になりたい」と強く思い、学ぶ意欲が一層高まりました。

石垣島に魅せられて

STの資格を取得されてからは、どのような道を歩まれてきたのでしょうか?

資格を取得後、大阪の病院に就職しました。

当時、その病院は「これから回復期リハビリテーション病棟を立ち上げよう!」というタイミングで、新しいチャレンジがはじまる活気に満ちていました。同期も多く、みんな若くて勢いがあり、とても刺激的で楽しい職場でした。

プライベートでは、仕事にも慣れて少しずつ時間に余裕ができたタイミングで、大学時代の友人と一緒にスキューバダイビングを始めました。

和歌山でライセンスを取得し、何度か潜りに行くうちに、次のステップとして沖縄や石垣島へ行くことに。

初めて石垣島の海に潜ったとき、その美しさに心を奪われました。全国いろいろ旅をしてきた中で、「ここに住んでみたい」と強く思ったのは、これが初めてだったかもしれません。

翌年、今度はひとりで石垣島に潜りに行ったのですが、「やっぱり住みたい!」という思いは変わらず、思い切って島内の病院に片っ端から電話をかけ、STの募集がないか問い合わせてみました。

しかし、そのときはなかなかご縁がなく、一度は諦めることになります。

それから数ヶ月たった12月のある日、転機が訪れます。

以前電話をした病院から、「回復期リハビリテーション病棟を充実させることになり、言語聴覚士を探しているのですが、まだ石垣に来たい気持ちはありますか?」と連絡があったのです。

その瞬間、迷うことなく「来週、お話聞きに伺います」と即答。すぐに石垣島へ向かいました。初めて親元を離れること、しかも飛行機でしか行けない土地に行くことに両親は心配していましたが、「どうしても石垣で働きたい」という思いを伝え、ついに移住が決まりました。

石垣島での新生活がはじまったのは、言語聴覚士3年目の5月のことです。

転職先の病院では、回復期リハビリテーション病棟のスタッフとして勤務。先輩STと2人で、嚥下造影検査(swallowing videofluorography:VF)の導入、県立病院でのVF支援など、新しい取り組みに関わる機会もいただきました。

こうして、憧れの石垣島で言語聴覚士としてのキャリアがスタートし、大きな一歩を踏み出しました。

離島でのリハビリテーション

池田さんの行動力には、本当に驚かされます! 石垣島の病院でSTとして働くなかで、特に印象に残っている出来事はありますか?

入職した年の冬、ある患者さんとの出会いが、私にとって大きな転機となりました。

その方は脳梗塞を発症し、「失読症」の症状が残っていました。失読症とは、知的能力や一般的な理解には問題がないにもかかわらず、「文字の読み書き」に著しい困難を抱える障害です。

体は元気で会話もできるけれど、「文字を読むことだけが難しい」という状況でした。言語聴覚士として初めて担当する失読症の患者さんで、一生懸命学びながら、その方のリハビリテーションに向き合いました。

ご自宅は、石垣島からフェリーで約50分の「西表島」。退院後の生活が気になり、理学療法士や作業療法士の仲間とともに、退院前に訪問することにしました。

部屋いっぱいに並ぶ本を見た瞬間、「本がお好きな方なんだ」と感じると同時に、「なんとか文字を読めるようになってほしい」と、胸が締め付けられる思いになったのを覚えています。

その後、島での生活がスムーズに送れるように、さまざまな調整や工夫を重ねました。そして、身近な方のサポートが得られることになり、ご自宅へと退院されました。

この経験をきっかけに、リハビリテーションが十分にできる環境のない離島での支援に、強く関心をもつようになります。

離島での支援活動に取り組まれるようになったきっかけは、失読症の患者さんとの出会いだったのですね。その後、離島の支援活動はどのように広がっていったのでしょうか?

八重山の地域リハビリテーションを築く会(通称:やーるー)という任意団体を仲間とともに立ち上げ、本格的に活動をはじめました。

竹富町役場に「離島にもリハビリテーション支援が必要だ」と強く訴え、オンラインを活用した支援の可能性についても提案しました。実際に、言語聴覚士として講話をしたり、理学療法士の仲間と一緒に体操教室を開いたりしながら、1年かけて西表島、竹富島、小浜島など、八重山諸島の離島を巡り、ニーズ調査を行いました。

活動を続けるなかで、「島ごとに現地の応援メンバーがいれば、もっと継続的な支援ができるのでは」と考え、島の人材育成にも取り組もうとしました。

その際、より安定した活動を続けるために法人化を決意。「一般社団法人 八重山地域リハビリテーション支援ユニット(やーるー)」として、新たな形で支援を展開することになりました。

さらに、「法人として活動するなら、専任の人がいた方がいいよね」という話になり、私がその役割を担うことに。2014年に法人を設立するとともに、翌年、病院を退職し「やーるー」の活動に専念する道を選びました。

こうして、八重山諸島の離島支援活動に加え、地域でのリハビリデイサービス「JOYいしがき」の運営もスタートしました。

地域だからこそできる支援を

法人設立からちょうど10年を迎えられたのですね。池田さんの現在の働き方や取り組んでいる活動について、お聞かせいただけますか?

デイサービス「JOYいしがき」では、私が管理者・言語聴覚士として、理学療法士、看護師、介護福祉士とともに利用者さんにケアと機能訓練を提供しています。

利用者さんの年齢層は40代から90代までと幅広く、それぞれの状態に合わせた機能訓練を行いながら、日常生活のサポートにも力を入れています。

離島支援では、西表島・波照間島・竹富島を有する竹富町で、「口の体操講座」を実施。2ヵ月に1回のペースで異なる離島地域に訪問し、嚥下機能の維持や食事の楽しみを支える活動を続けています。さらに、与那国島では月1回、理学療法士とともに介護予防の取り組みを行っています。

活動のきかっけは、セラピストメンバー全員で行ったニーズ調査でしたが、取り組みを続けるなかで地域からの期待や要望が広がり、現在は自治体から依頼を受け、継続的な支援へとつながっています。

また、出向という形で、訪問看護ステーションにも関わっています。週1回、非常勤として、STの必要な方のリハビリを担当。ここでの対象は、0歳から100歳までとさらに幅広く、年齢や疾患もさまざまです。新たな気づきや学びもあり、日々経験を積みながら取り組んでいます。

デイサービスの運営と離島支援活動に加えて、訪問看護ステーションにも出向されていたのですね! 八重山諸島の病院以外で働く言語聴覚士さんはかなり少ないと伺ったので、池田さんのような存在は本当に貴重だと感じました。それだけに、ご自身の活動が地域のリハビリテーション環境に与える影響も大きいのではないでしょうか?

実際に支援を続けるなかで、感じている課題や苦労はありますか?

確かに、病院以外で働く言語聴覚士は八重山諸島ではまだ少なく、必要とされる場面は多いと感じています。ただ、その分、悔しさや葛藤を感じることもあります。

デイサービスの運営を開始した当初は、自分から地域に出たのに、「できないことが増えてしまった」「患者さんを十分に支えられない」と感じることが多く、悔しさがこみ上げることもありました。

病院にいた頃は、VF(嚥下造影検査)を活用しながら、嚥下の評価や介入がすぐに行えていましたが、今はそうではありません。「この場ではこのぐらいしかできないので、主治医に確認して、病院で診てもらってください」と伝えるしかない場面もあります。

それでも、地域でできることは確実に増えてきています。医療機関との連携を強めたり、介護職の方々に嚥下や失語症について知ってもらったりすることで、病院とは違う形での支援の可能性も広がっています。「地域だからこそできること」 を模索しながら、一歩ずつ積み重ねていきたいと思っています。

これから目指す未来

最後に、今後取り組んでみたいことや、新たに挑戦したいことがあれば教えてください。

実はコロナ禍のあいだに、社会福祉士の資格を取得しました。

デイサービス「JOYいしがき」では介護保険を利用した支援ができますが、その枠に当てはまらない方々、たとえば、18歳以上の障害のある方や、自宅で過ごす時間が長いシニアの方などへの支援の場も何らかの形で作っていきたいと考えたのがきっかけです。

勉強するなかで、地域を見る視野がぐっと広がって、これまでとはまた違った角度から支援を考えられるようになりました。

いま、プライベートで畑を借りて野菜作りをしているのですが、ここでの作業を通じて、過去の患者さんや利用者さん、自宅で引きこもりがちとなっている方たちが、アルバイトとして関われる場ができたらいいなと考えています。まだまだ収入は少なくて形にはなっていませんが、今後は加工食品の製造も含めて、片麻痺など体に不自由がある方でも関わりやすい仕事を作っていきたいと考えています。

社会福祉士としての視点も大切にしながら、支援の場を少しずつ広げていくと同時に、離島での取り組みもさらに深めていきたいと考えています。

これまで手探りで続けてきた取り組みですが、より持続可能な仕組みをつくり、継続的に支援できる体制を整えていきたいです。一時的にストップしてしまっている島の人材育成にも、改めて取り組んでいきたいと思います。

視野を広げるために社会福祉士の資格も取得されたのですね! 離島支援に加え、農業や就労支援など、新たな挑戦も考えられており本当に素晴らしいです。STとしての専門性や支援の枠にとらわれず、「この地域だからこそできること」を模索し続ける姿勢が、本当に素敵だなと思いました。

対象者の活動や社会参加を育む、池田さんのさまざまな取り組みは、支援の枠を超えて、地域の暮らしの一部として溶け込んでいるのが印象的でした。

リハノワはこれからも、池田さんのご活躍を心から応援しています。

本日は貴重なお話をお聞かせいただき、ありがとうございました。

<関連記事>

・デイサービス「JOYいしがき」|沖縄県石垣市

・石垣島で活動する言語聴覚士・矢崎真一さん

ぜひ合わせてご覧ください。

以上、今回は沖縄県石垣市を拠点に、地域や離島でのリハビリテーションに力を注ぐ言語聴覚士の池田あかねさんを紹介しました。

ひとりでも多くの方に、池田さんの素敵な想いと魅力がお届けできれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今後ともリハノワをよろしくお願いいたします!

かわむーでした。

この取材は、本人から同意を得て行なっています。本投稿に使用されている写真の転載は固くお断りいたしますので、何卒宜しくお願い申し上げます。

リハノワは、株式会社Canvas、他パートナー企業、個人サポーター、読者の皆さまの応援のもと活動しています。皆さまからのご支援・ご声援お待ちしております。

※取材先や取材内容はリハノワ独自の基準で選定しています。リンク先の企業と記事に直接の関わりはありません。

コメント