みなさんこんにちは、リハノワのかわむーです!

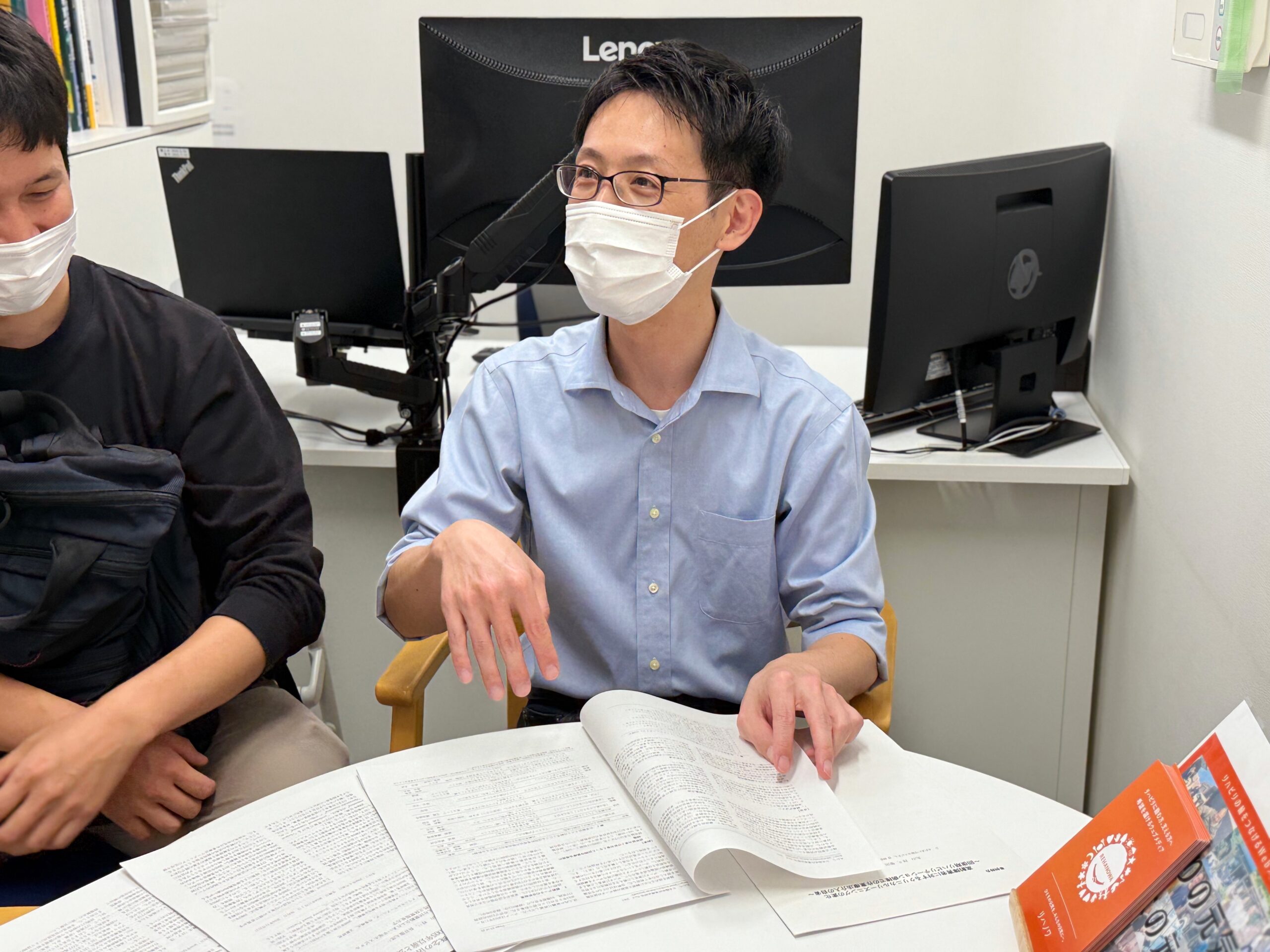

今回は、神奈川県藤沢市にある湘南慶育病院で作業療法士として活躍し、リハビリテーション部の部長も務めている丸山祥さんにお話を伺いました。

丸山さんは、患者さん一人ひとりの「真のニーズ」や「生きること」にまっすぐ向き合いながら、臨床・研究・教育、そして組織づくりまで幅広い挑戦を続けています。

この記事では、これまでの歩みや大切にしている想い、そして未来に向けたチャレンジについてご紹介します。

※ 湘南慶育病院リハビリテーション部の紹介記事はこちら

作業療法士・丸山祥さん

◆ 丸山 祥 (まるやま しょう)さん

認定作業療法士 / 博士(作業療法学)

1985年生まれ、神奈川県出身。2007年に茅ヶ崎リハビリテーション専門学校を卒業し、作業療法士免許を取得。同年、山梨勤労者医療協会 巨摩共立病院に入職し、2009年からは同グループの石和共立病院で経験を重ねる。2012年に神奈川県立保健福祉大学大学院に進学し、臨床推論(クリニカルリーズニング)をテーマに研究を開始。2014年からふれあい平塚ホスピタルで勤務した後、2017年に湘南慶育病院に入職。2022年に東京都立大学大学院博士課程を修了。現在は湘南慶育病院リハビリテーション部の部長として、臨床・研究・教育に加え、企業との共同プロジェクトにも取り組むなど、幅広く活動している。

現在は、臨床にいながらさまざまな領域でご活躍されている丸山さんですが、その歩みの始まりにはどんなきっかけがあったのでしょうか。

作業療法士を目指された原点について、ぜひお聞かせください。

リハビリの仕事に初めて出会ったのは、高校生のときでした。ソフトテニス一筋で部活に打ち込んでいましたが、高校3年の春に肘を怪我してしまい、外来で理学療法士(PT)さんにお世話になったんです。それが、リハビリに関心をもつきっかけになりました。

進路を考える頃、まわりにはソフトテニスで進学や就職を目指す仲間もいましたが、私はもう少し先を見据えて「自分はどんな道を選んだらよいか」と模索していました。大学附属の高校に通っていたこともあり、その大学の体育学部でトレーナーや体育教師を目指すことや、心理学や社会福祉を学ぶといった選択肢も視野に入れていました。

それでも最終的には、「人を支える医療専門職として働きたい」という思いが強くなり、リハビリを専門的に学べる環境を選び、専門学校への進学を決めました。

PTとOTの両方を受験しましたが、ご縁があったのがOTの道でした。そこから「患者さんのニーズを的確に捉えるリハビリテーション」の奥深さを知り、この仕事にどんどんと惹かれていきます。

私も高校3年生までソフトテニスに打ち込んでいたので、丸山さんのお話にとても親近感を抱きました。スポーツ一筋の毎日から一転して、「学問の道へ」と踏み出された当時の決意が、すっと胸に響いてきます。

その後の学生時代は、どのように過ごされたのでしょうか。とくに印象に残っている出来事や経験があれば、教えてください。

学生時代は、仲間と勉強に励んだり、ボランティアやサークル活動に参加したりと、とても充実した毎日を過ごしました。

とくに印象に残っているのは、自閉症など障害のある子どもたちと過ごす泊まり込みのボランティアです。親御さんと一緒にキャンプに参加し、他大学の学生とも交流しました。そのご縁で、医療系の学生サークルにも入り、関東各地の仲間とつながることができました。熱意ある先生方に直接お話を伺える機会もあり、学びの世界が一気に広がったように思います。とても楽しく、刺激的な経験でした。

また、こうした活動を通じて、医師や看護師など多職種と関わるようになり、地域医療を支える「仕組み」にも強い関心をもつようになりました。自ら地域の保健師さんやアマネジャーさんにアポをとり、「地域医療の現状」や「介護保険制度」についてお話を伺いにいったこともありました。実際に行動に移すことで、多職種の役割や地域医療の大切さを肌で実感することができたと思います。

さらに、3年生の春休みにはカンボジアへのスタディツアーに参加しました。現地の学校や診療所を訪れ、大学生とも交流。医療インフラが十分に整っていない現実を目の当たりにし、日本の医療のありがたさを改めて実感しました。この経験から、地域医療にますます関心を抱くようになります。

学生時代から積極的に課外活動にも参加しながら、学びや視野を大きく広げてこられたのですね。保健師さんやケアマネジャーさんに直接お話を伺ったり、さらには海外へも足を運ばれたりと、その行動力と探究心に驚かされました。

養成校を卒業後は、どのような現場で歩みを進めてこられたのでしょうか?

最初の就職先は、実習でもお世話になった山梨の病院でした。そこには30年以上のキャリアをもつエキスパートの先輩方が多く在籍しており、まずは経験豊かな方々と一緒に働きたいと思い、この病院を選びました。

当時は「温泉地型リハ」といって、首都圏から山梨に患者さんが長期療養で訪れる文化が残っていました。ちょうど都市部に回復期病棟ができはじめる転換期だったと思います。

病院には、セラピストが20~30人ほど在籍し、脳卒中や神経疾患、がんの術後や慢性期の方まで幅広く診る体制が整っていました。ボバースなどの手技による機能改善に加えて、家屋調査や住宅改修の提案まで丁寧に行うなど、地域リハを積極的に実践していた、当時としては珍しい病院だったと思います。

新人時代の思い出といえば、医師や看護師と協力して、入院中の患者さんと外出したことです。山梨名物の「ほうとう」を食べに行き、お店の前の飛び石を患者さんをおんぶして渡ったのを覚えています。

いま振り返れば大胆な挑戦だったかもしれませんが、患者さんの願いに寄り添い、仲間と力を合わせて実現できたことは、私にとって忘れられない大切な原点になっています。

次世代へつなぐ“考える力”

山梨の病院で、地域に根ざしたリハビリテーションに取り組んでこられた丸山さんですが、そこから「研究」という道にも関心をもたれるようになったと伺いました。その背景や取り組みについて、お話しいただけますか?

研究に興味をもったのは、最初の職場で出会ったエキスパートの先輩方の存在でした。一線を退かれるタイミングで、「この方々が長年培ってきた知識や経験を言葉として残し、次の世代につなぐ役割が必要だ」と思ったんです。

実際に一緒に働く中で、経験から導き出される判断の深さには何度も驚かされました。たとえば、訪問リハを担当していた頃、同じ患者さんのお宅に伺っても、私は課題をいくつも挙げて数回にわたる支援を想定しましたが、先輩は本質を的確にとらえ、わずか1〜2回で支援を完結させてしまう。その違いに直面したとき、「なぜ同じ場面を見ているのに、ここまで判断が異なるのだろう」という大きな疑問が生まれました。

答えを探すうちに、その知識や経験は「臨床推論(クリニカルリーズニング)」と呼ばれる「考え方のプロセス」に表れているのではないかと思い、これを研究のテーマにしたいと考えるようになりました。

そんな折、病院主催の勉強会で出会った神奈川県立保健福祉大学の長谷龍太郎先生に背中を押していただき、先生のいらっしゃる大学院へ2012年に進学。ちょうど作業療法士3年目で、結婚し子どもも生まれた時期でしたが、家族の支えを受けながら、臨床と研究の両立に挑むことになりました。

臨床推論とは、患者さんの状態を丁寧に見極め、「この方に合った治療(リハビリ)は何だろう」と考えながら、最適な支援へとつなげていく思考のプロセスです。

たとえば同じ「歩けない」という状況でも、筋力の低下なのか、不安からなのか、あるいは生活環境の影響なのかによって、必要な支援はまったく変わってきます。そうした判断の積み重ねを研究として言葉に残そうと歩まれたことに、とても意義深いものを感じました。

そんな中で迎えた大学院での学びや研究の日々は、いかがでしたか?

山梨から神奈川へ通学しながら、臨床と子育てを並行する生活は決して楽ではありませんでしたが、長期履修制度を活用し、恵まれた環境に助けられながら学びを続けることができました。

当時、臨床推論をテーマにした研究は「質的研究」が中心で難易度も高く、修士課程で取り組む人はほとんどいませんでした。それでも「この知識を言葉にして残すことはきっと意味がある」と信じ、効率は悪くても夢中で歩みを進めていました。

修士課程の終盤には、親のこともあり地元に近い神奈川・平塚へ拠点を移し、山梨でのデータ収集に通いました。臨床・研究・子育てに追われる日々でしたが、無事に修士課程を修了。

その後も研究を続けたい思いから、東京都立大学大学院ボンジェぺイター研究室へ進み、臨床推論の研究を深めて2022年に博士課程を修了しました。

2012年頃は、ちょうど訪問リハが広がりをみせていた時期でもありました。在宅での支援はより複雑で、まさに、臨床推論が力を発揮する領域だと思います。

そんな時代の流れを感じ取り、「誰かの役に立つはずだ」と強い信念をもって研究の道に進まれた丸山さんの姿勢に、深い尊敬の気持ちを抱きました。

真のニーズからはじまる挑戦

丸山さんは、2017年から湘南慶育病院に入職され、現在はリハビリテーション部の部長としてご活躍されています。

入職されたきっかけや、入職後に力をいれて取り組んでこられたことについて、ぜひお聞かせください。

湘南慶育病院に入職したきっかけは、家族の存在でした。子どもの体調不良で急いで駆けつけなければならない場面があり、「もっと身近で動ける環境で働きたい」と考えるようになったんです。そのとき、ちょうど新しい病院ができることを知りました。それが慶育病院との最初の出会いです。

慶育病院では、慶応義塾大学が推進する「スマートリハ事業」が展開されており、研究マインドが強い医師やPTが多くいました。

スマートリハとは、ITを活用してリハ室内で得られるあらゆるデータを収集・統合し、適応判断に基づき、既存の治療と先端的な治療を組み合わせながら、より適切でシームレスなリハビリテーションを提供していく仕組みです。

そうした環境の中で、「OTとして自分にできることは何か」と考えたとき、私が大切にしたいと思ったのは「患者さんのニーズを丁寧に捉える」ことでした。ADOC(エードック)という目標設定プロセスの支援アプリや、紙ベースのツールを活用して、一人ひとりの声を拾い上げることから始めました。

新人2名と私の3人で立ち上げたOT部門も、「疾患や障害で分けるのではなく、生活の希望を出発点にする」ことを軸に育てていきました。

「運転を再開したい」「おしゃれを楽しみたい」といった患者さんのニーズを中心に据えたことは、新しい病院で事業を展開していくうえでも、大切な基盤になったと感じています。

患者さんの声を丁寧にひろい、その背景を構造的にとらえて実現につなげていく。臨床推論の研究とも重なるその姿勢が、丸山さんの軸となって慶育病院でのリハビリテーションを形づくってこられたのだと感じました。

2019年からは課長、2024年からは部長としてマネジメントにも携わっておられますが、組織づくりにおいて大切にしていることや、心がけていることは何でしょうか。

また、その過程で直面した難しさや、どのように乗り越えてこられたのかについても、ぜひお伺いしてみたいです。

マネジメントに携わるようになってからは、経営的な視点も求められ、さまざまな制約に直面することも増えました。ですが、「どう工夫すれば乗り越えられるか」を考えることに、むしろ面白さを感じています。

課題を整理し、解決の道筋を描くプロセスは、まさにOTのプランニングと重なる部分が多く、私にとっては自然に取り組めることだったのだと思います。

大切にしているのは、「できない理由を探すのではなく、どうすればできるかを一緒に考える」という姿勢です。

たとえば、化粧療法を学びたいと話してくれた新人さんが、「患者さんにネイルをしたらSpO₂が測れないから、看護師さんに止められてしまうのでは…」と不安を口にしたことがありました。そのとき私は、「じゃあ一本だけ塗らなければいいんじゃない?」と提案しました。

小さな工夫を加えることで、制約のある中でも患者さんの願いを実現できることがあります。大切なのは「無理だ」と決めつけるのではなく、「どうすればできるか」を一緒に考えること。その積み重ねが、患者さんの自然な思いを尊重することにつながるのだと感じています。

「多角的にとらえること」や「強みに目を向けること」を通して、その人の可能性を広げていく。そんなOTさんの強みを、丸山さんも臨床や組織づくりのなかで大切にされているのだなと、お話を伺いながら感じました。

これから先、さらに挑戦してみたいことや取り組んでみたいことはありますか?

現在は、臨床家として現場に立ちながら、自分の研究や共同研究、教育、実習生の指導、マネジメント、さらには海外からの留学生の受け入れなど、本当に幅広いことに関わらせてもらっています。

今後は医療の枠にとどまらず、企業との連携や、行政との取り組みにもさらに力を注いでいきたいと思っています。それらをすべて並行して進めたときに、一体どんな可能性が広がるのか試してみたいですね。

私は一つの道を極めるというより、いろいろな領域に挑戦し、その掛け合わせから加速していくタイプなのかもしれません。異なる分野をつなぐことで、新しい支援や仕組みが生まれる。そんなシナジーが広がっていくことに、大きな期待を寄せています。

後輩たちには、臨床現場にいながら多様な挑戦を続けていく姿を見せることで、「こんなに幅広い働き方があるんだ」ということを伝えたいですね。

起業や、教員になることがゴールではなく、臨床家だからこそできる挑戦もある。その選択肢を示すことが、次の世代の力につながるのではないかと思っています。

丸山さんのおっしゃるとおり、臨床現場にいながら、企業連携や教育、研究、そしてマネジメントにまで挑戦を広げてこられた方は、そう多くはいません。その姿は、きっと多くのセラピストにとって大きな希望になっていると思います。

新しい可能性を臨床現場から切り拓こうとされる姿勢に、私自身もたくさんの勇気をいただきました。

家族が教えてくれたこと

ここまで挑戦を重ね、幅広い活動を続けてこられた丸山さんですが、その歩みの背景には、きっと大切にされてきた想いがあるのだと感じました。

そうした原動力について、もし可能でしたらお話しいただけますか。

私がここまで挑戦できているのは、間違いなく「家族」の支えがあったからです。大学院に通いはじめた頃は子どもはまだ幼く、いまも臨床や研究など幅広い活動を続けられているのは、家族の理解と笑顔があってこそだと思っています。

そして、私が心の中でいつも思い返すのは、この世に生まれる前に命を落とした我が子の存在です。長男と次男の間にもうひとり、確かにいた子ども。おなかの中で脳に異常がみつかり、生まれても生きることは難しいと告げられました。

あれから13年前が経ちますが、胸の奥にはいまも消えることのない想いがずっと残り続けています。当時、小児科に勤めていた妻も仕事を続けることが難しくなり、私自身も「まさか自分の子どもが…」と受け止めきれず、自分を責めてしまうこともありました。

だからこそ、私はいま、「生きられなかった子のぶんまで、強く生きよう」と心に言い聞かせています。与えられた命に全力で向き合い、やりきりたい。その想いが、リハビリテーションという仕事を選び続ける原動力になっているのかもしれません。

失った子も、いまそばにいる3人の子どもたちも、私に「生きる意味」を問いかけ続けてくれる大切な存在です。

患者さんの中には、怪我や病気、障害を抱えることで、生きることに絶望を感じられる方もいるかもしれません。けれど私は、たとえどんな状況でも「希望をもって生きてほしい」と願っています。

胸の奥にある大切な想いを、こうして丁寧にお話しくださり、本当にありがとうございます。

もしそのお子さんにいま、そっとメッセージを届けられるとしたら、どんな想いを伝えたいですか?

もし生きていたら、いまは中学1年生。きっと青春を謳歌していたことでしょう。死生観も宗教的な拠り所もなかった私ですが、この子の存在を通して、人として大きく成長させてもらったと感じています。

「いない生活」が日常になっていますが、心の中ではずっと「あなたは家族の一員で、一緒に生きている」と思っています。いつか自分も命を終えるその日まで、「あなたの分までしっかり生きるからね」と伝えたいです。

医療者としては冷静に患者さんと向き合っているように見えるかもしれませんが、私もひとりの人間です。ときには、抱えきれない思いに押しつぶされそうになることもあります。それでも、その苦しみをじっくりと味わいながら、一歩ずつ歩むことで、前に進む力を得ているのかもしれません。

リハビリテーションという仕事を通じて、「人が生きること」に少しでも貢献し続けたい。その想いは、これからもずっと変わりません。

リハビリに励むあなたへ

最後に、リハビリに励んでいる方やセラピストに向けて、メッセージがあればお願いします。

リハビリテーションは、その瞬間その場所でしか生まれない「一期一会」の連続です。小さな気づきや、ほんの少しの達成感が重なっていくことで、その方の暮らしや人生は、確かに前へと動き出していきます。

私たちの役割は、その一歩に寄り添う伴走者であること。挑戦のそばで「できた!」という瞬間をともに喜び、その小さな光を未来へとつなげていく存在でありたいと思っています。

リハビリの道は、決して一直線ではありません。思うように進まない日もあるけれど、その途中で出会う思いがけない喜びや小さな発見こそが、かけがえのない宝物です。

どうか、いまリハビリに励まれている方やそのご家族さんには、一人で背負うのではなく、私たちと「支え合いながら歩んでいける」と感じていただけたら嬉しいです。

リハビリは孤独な挑戦ではありません。私たちセラピストは、伴走者として、ともに歩み、ともに笑い、ともに喜びを分かち合いながら、一緒に前へ進んでいきたいと思っています。

丸山さん、素敵なメッセージをありがとうございます。

挑戦を重ねながらも、その根底にはいつも「人の生きること」に寄り添う想いがある。ひとが「生きる」を丁寧に捉え、真のニーズを引き出し続けようとする姿勢に、深く学ばせていただきました。

そして今回、これまであまり語られてこなかったお子さんのことについても、率直に、心を込めてお話くださったことに感謝いたします。実はインタビュー後に改めてご連絡をくださり、「着飾らず、この部分をどうか残してほしい」と伝えてくださった丸山さんの真摯な想いに、胸が熱くなりました。

「生きる」ことを問い続ける、心あたたかな作業療法士であり頼れるリーダーである丸山さんが、いまも臨床の現場に立ち続けていること。それはとても尊いことであり、多くの人にとって大きな希望だと感じています。

リハノワはこれからも、丸山さんのご活躍を心から応援しております。

本日は本当にありがとうございました。

<関連記事>

・湘南慶育病院リハビリテーション部 紹介記事

ぜひ合わせてご覧ください。

以上、今回は神奈川県藤沢市にある湘南慶育病院でリハビリテーション部長を務める、作業療法士の丸山祥さんを紹介しました。

ひとりでも多くの方に、丸山さんの素敵な想いと魅力がお届けできれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今後ともリハノワをよろしくお願いいたします!

かわむーでした。

この取材は、本人から同意を得て行なっています。本投稿に使用されている写真の転載は固くお断りいたしますので、何卒宜しくお願い申し上げます。

リハノワは、パートナー企業、個人サポーター、読者の皆さまの応援のもと活動しています。皆さまからのご支援・ご声援お待ちしております。

※取材先や取材内容はリハノワ独自の基準で選定しています。リンク先の企業と記事に直接の関わりはありません。

コメント