みなさんこんにちは、リハノワのかわむーです!

今回は、大分県別府市にあるオムロン株式会社の特例子会社「オムロン太陽株式会社」さんを取材しました。

オムロン創業者・立石一真さんと、「日本パラリンピックの父」中村裕先生の出会いからはじまったこの工場には、未来を見据えた哲学と、丁寧に積み重ねられてきた工夫の数々が息づいていました。

本記事では、現場を訪れて感じたことや、辻社長・立石さんへのインタビューから得た学びを、リハビリテーションの視点も交えながらお届けします。

オムロン太陽とは

大分県別府市にある「オムロン太陽株式会社」は、1972年に「オムロン株式会社」と「社会福祉法人太陽の家」が共同で設立した、オムロンの特例子会社です。

現在、在籍する社員は73人。そのうち約半数にあたる35人が、身体・精神・発達など、さまざまな障がいがある方々です。全国に600社以上ある特例子会社の中でも、障がいのある人とない人が半々という体制はめずらしく、「マジョリティもマイノリティもつくらない」という明確な考えのもとに運営されています。

主な業務は、オムロン製の電子部品の製造。事業としてしっかりと利益を出しながら、毎年5000人を超える見学者を迎え、誰もが働きやすい環境づくりのノウハウを広く社会に発信されています。

ユニバーサルものづくりの考え方

オムロン太陽では、「この仕事は障がいのある方用」と業務を分けることはありません。障がいの有無にかかわらず、すべての社員が同じ現場で、同じ業務に取り組んでいるのが特徴です。

もちろん、障がいによる困難が生じる場面もありますが、その際に支えとなるのは、「仕組み」と「技術」による工夫です。

たとえば、ある作業において、障がいのない人が100の力を発揮できるのに対し、片手が不自由な方は50までしかできないとします。オムロン太陽では、そこを「50」にとどめるのではなく、治具やマニュアル、生産ラインの改善によって「100」に届くよう環境を整えることを、企業の責任として捉えています。

このような考え方をもとに、オムロン太陽が2017年に提唱したのが「ユニバーサルものづくり(通称:ゆにもの)」です。障がいのある人もない人も、誰もが最大限の能力を発揮し、活躍できる職場づくりを目指す取り組みであり、「共生社会」の実現に向けた実践の1つでもあります。

福祉の現場では「100に届くこと」が1つのゴールとされることもありますが、企業においてはそこがスタートラインです。どうすれば105、110とより高い水準へ近づけるか。日々の業務改善とチームの知恵を集めながら、挑戦が続けられています。

「にくい作業」が進化の原点

実際に、「仕組み」と「技術」で誰にとっても働きやすい環境づくりを進めるために、現場の声をもとにした改善活動が積極的に行われています。

とくに、日々の業務改善に取り組む中での「にくい作業」という独自の視点を大切にしています。「やりにくい」「作りにくい」「伝えにくい」など、現場で感じるさまざまな「にくい」を洗い出し、改善に向けて取り組みます。

「にくい作業」は、障がいのない人には気づきにくいことが少なくありません。しかし、障がいのある方は、日常のなかで不便さや困りごとに直面することが多く、その感覚が「サイン」として現場に届きます。

眼鏡や車いすのように、かつては特別とされていた技術が、いまや当たり前のものとして受け入れられているように、これからも技術や仕組みが人を支え、当たり前の社会をつくっていく。「にくい」からはじまる気づきや工夫が、現場にイノベーションをもたらしていることを実感しました。

「にくい作業」の抽出と解決に向けた改善活動は、結果的に、「誰にとっても使いやすい」環境づくりにつながっており、とても素晴らしい取り組みだと感じました。このあとご紹介する「工場内見学ツアー」では、実際の改善事例を通して、現場の知恵と工夫に触れていただけます。

そして、特筆すべきは、オムロン太陽が2025年5月、これまで社内に蓄積してきた「ゆにもの」の技術に関する特許* 20点(2025年5月14日時点)を、無償で社会に開放されたことです。

「誰もが働きやすい共生社会」をめざして、その知見を惜しみなく分かち合う姿勢に、企業としての誇りと覚悟がにじんでいるように感じました。障がい者雇用のトップランナーとしての真摯な姿勢に、あらためて敬意を抱かずにはいられません。(詳しくは記事下部のリンクをご覧ください)

*オムロン株式会社が保有する特許権(審査係属中を含む)のうち、オムロン太陽で創出されたもの。意匠権・実用新案権等を含む。

工場内見学ツアー

ここからは、実際に工場内を案内していただいた際の様子をご紹介します。

オムロン太陽では、職場づくりのポイントとして「ハード(治具・設備)」「ソフト(仕組み・制度)」「ハート(相互理解)」の3つを大切にしているそうです。

働く人たちの声や工夫が息づく現場には、さまざまなところにユニバーサルな視点がちりばめられていました。

ハード(治具・設備)の工夫

◆ ブレーキ付きの台車

片手で車いすを操作しながら、もう片方の手で荷物を運べる台車。大きな荷物も自分で運べるようになり、移動のストレスがぐっと軽減されます。使ってみると、障がいのない人からも「こっちの方が便利」と好評で、いまではすべての台車がこの仕様になっているそうです。

◆ カウントサポートBOX

部品を数える工程で活躍する、数えることが苦手な方のための工夫です。ボードの決まった位置に並べていくだけで、正確に30個をカウントできる仕組み。「置いていくだけで、数が合う」。そんな安心感が作業の安定につながっています。

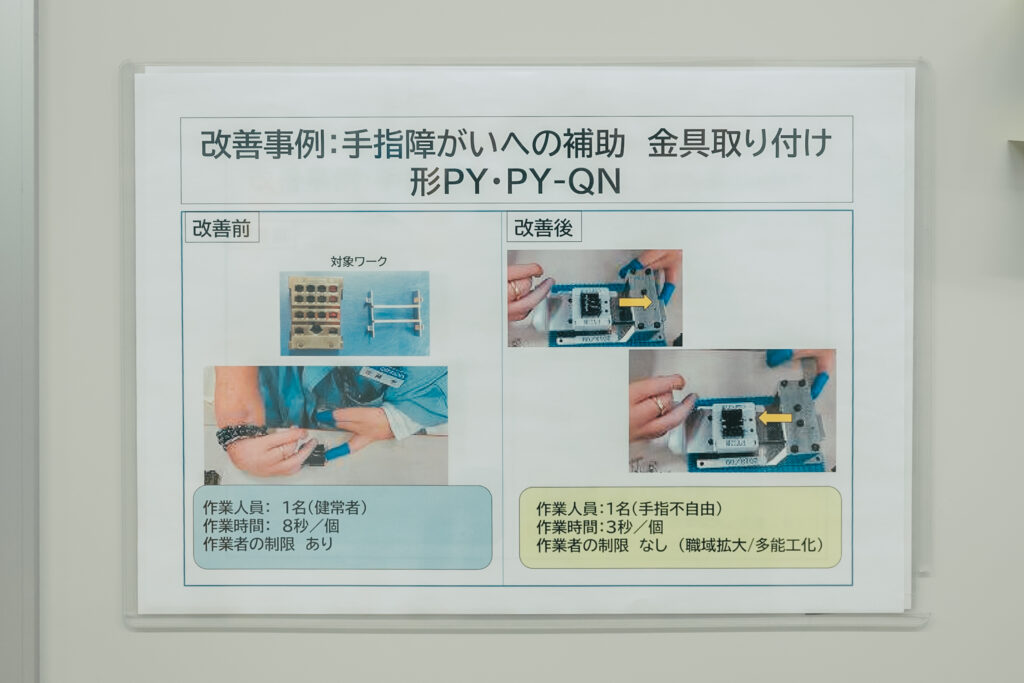

◆ 金具取り付けの工夫

手指に障がいのある方が片手でも作業できるように治具を開発したことで、障がいのない人が8秒かかっていた工程が、わずか3秒に短縮。ある作業者の「できない」から生まれた改善が、結果として現場全体の効率を高めることにつながったそうです。

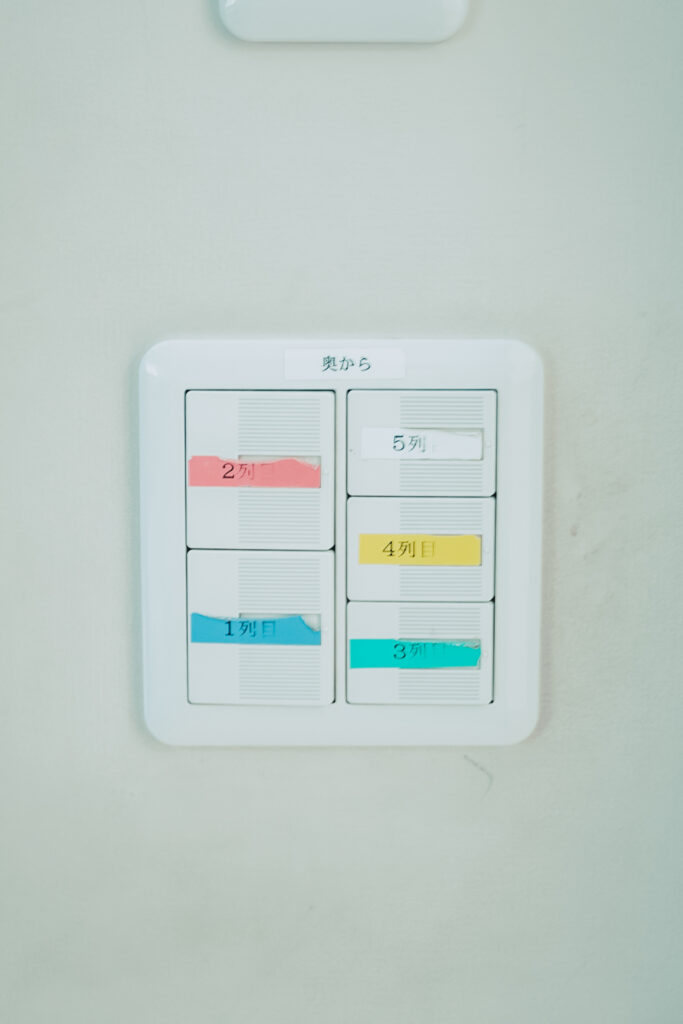

◆ 色で直感操作できるスイッチ

照明スイッチに色分けを施し、視覚的にわかりやすくした工夫。文字表示だけでは伝わりづらかった操作が、誰にとっても直感的で使いやすいものになっていました。小さな工夫が、全体の快適さを高めています。

◆ 工場内にある工作室

工場内には、改善治具をつくるための専用スペースがありました。エンジニアとして活躍するのも社員さんです。現場の声をもとに、日々アイデアと工夫が形になっていく、まさに「イノベーションルーム」となっていました。

◆ 廊下の衝突防止ランプ

建物内の曲がり角には、注意喚起のランプが設置されています。視界が遮られやすい場所での人や車いすの衝突を防ぐため、光で存在を知らせる仕組みです。見通しの悪い場所でも安心して移動できる環境づくりが考えられていました。

◆ 階段手すり(二重)

階段には高さの異なる2本の手すりが設置されており、手の位置や体の状態に応じて、上段・下段どちらかを使いやすい方で利用できるようになっていました。

◆ 扉につけるお知らせライト

ドアの向こうに人がいるかどうかをセンサーで感知し、ランプの点灯で知らせてくれる装置が設置されています。視覚的なサインにより、開けた先での衝突や不意の驚きを防ぎ、安心して過ごせる空間づくりを担っていました。

◆ 色で伝える、安心のサイン

聴覚障害のある方も安心して働けるよう、現場ではランプの色で状況が共有されていました。「休憩」は緑、「異常時」は赤、「応援が必要なとき」は青く光るそうです。

◆ 車いす専用の非常口

オムロン太陽の建物には、車いす利用者のための専用非常口が設けられています。災害時にスムーズに避難できるよう、段差のない構造とスロープで地上までつながっており、すぐ外へ出られるように配慮されていました。

◆ 敷地内にある銀行支店

オムロン太陽のすぐ横には、「大分銀行 太陽の家支店」が併設されています。段差のない入口や広めの通路など、ここにもユニバーサルな視点が活かされていました。

ソフト(仕組み・制度)の工夫

◆ 金型・成形工程の安全改善

金型・成形の工程では、これまで安全面から障がいのない人のみが担当してきました。現在は、「危険なのは誰にとっても同じ」という考えのもと、車椅子の方も安心して作業できるよう環境整備が進められています。すべての人の安全を見据えた、あたらしい挑戦がはじまっています。

◆ 職場内訓練ライン

就労移行支援事業所などから就職を希望する方が、実際の作業に近い環境で実習できる専用ラインが設置されていました。ここで現場に近い形で経験を積み、働くイメージをもつことができます。

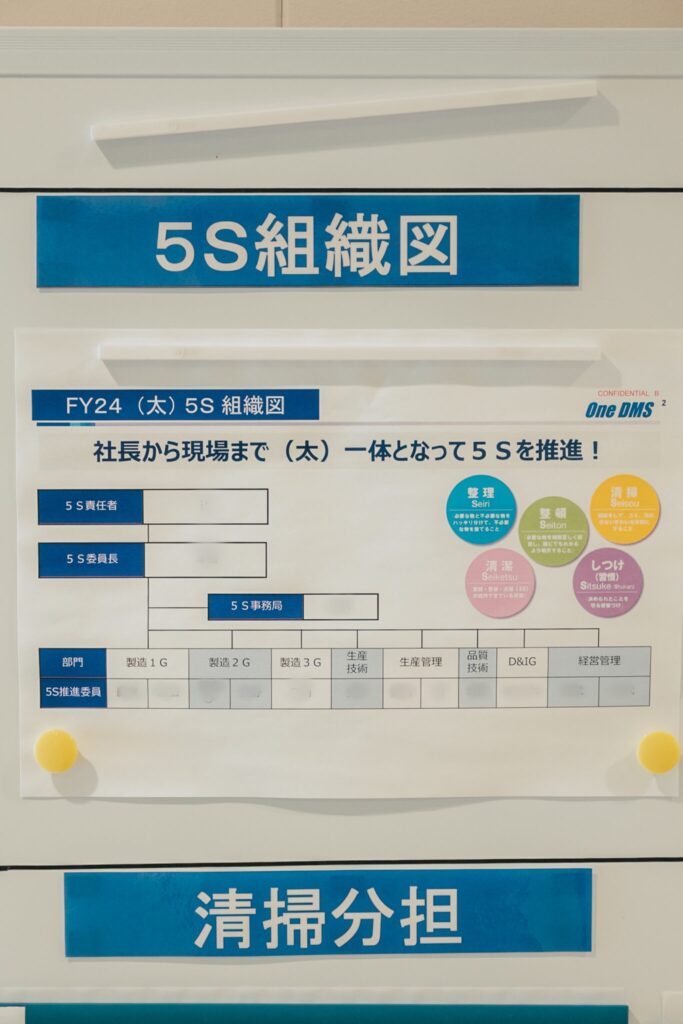

◆ 清掃からはじまる安全づくり

オムロン太陽では、「整理・整頓・清掃・清潔・しつけ」の5S活動に取り組んでいます。なかでも清掃は、すべての社員が定時内の最後10分間を使って日常的に実施。清掃を通して小さな異変にも気づきやすくなり、労災の予防にもつながっているそうです。

◆ 休憩の工夫

オムロン太陽では、10時と15時に決まった休憩時間が設けられています。本社工場では自由に休憩を取るスタイルですが、ここでは過集中を防ぐために、あえて時間を区切って強制的にひと息つくようにしているそうです。

ハート面(相互理解・互助)の工夫

◆ ニコニコボード / コミュニケーションボード

精神・発達障がいのある方が体調や気分を言葉で伝えにくい場面に備え、状態を「見える化」する仕組みが導入されていました。朝礼では全員がカードを使って体調や気分を共有します。「頭痛がある」「話しかけてほしい」などの表現は部門ごとにあらかじめ用意。アナログだからこそ伝わる安心感が、自然な対話のきっかけを生んでいました。

◆ 表情から体調を見守るデジタルツール

工場内には、表情や瞬きの回数などをもとに体調の変化をセンシングするカメラが導入されていました。顔色や脈拍といったデータをもとに、機械が「いつもと違うかも?」とアナウンスしてくれる仕組みです。現在、テスト運用が進められています。

◆ 体験から気づきを得る研修

オムロン太陽では、社外に向けて相互理解を深めるための研修を定期的に行っています。たとえば、聴覚障がいのある人4名と障がいのない人1名で行ったある研修では、障がいのない人が「伝わりにくさ」を実際に体験。助けてもらう嬉しさや、少数派の立場で感じる気づきが共有されました。

◆ 朝会での手話あいさつ

朝礼では、社長の辻さんが手話であいさつをされています。手話の先生は、聴覚障がいのある社員さん。言葉だけに頼らず、心を伝えるコミュニケーションの姿勢が、社内にやさしく広がっています。

◆ 街ぐるみのやさしさ

オムロン太陽の周辺には、最寄り駅までフラットな歩道が続き、車椅子でも安心して移動できる環境が整っていました。電柱に掲げられた「歩行者・車椅子の支障になりますから駐車ご遠慮ください」という看板には、地域の人々のやさしさと配慮がにじんでいました。会社の中だけでなく、まち全体が「ともに暮らす」視点でつながっていることを感じさせてくれる光景です。

「ハード」「ソフト」「ハート」の3つの視点から、現場に息づくさまざまな工夫を紹介しました。

なかでも特に大切にされているのが、「ハート」の部分だそうです。互いの苦手を理解し、支え合いながら、それぞれの強みを活かして働くことを何より大切にされているのだそうです。

「誰かをマイノリティにしない」という姿勢のもとで育まれる職場の空気は、とてもやわらかくて、どこか安心できるものでした。

辻社長の声

ここからは辻社長に、オムロン太陽の誕生秘話や、すべての人が働きやすい環境づくりの裏側についてお話を伺っていきます。

◆ 辻 潤一郎(つじ・じゅんいちろう)さん

1986年、立石電機(現オムロン)入社。エンジニアとして電子部品や商品開発に従事し、携帯電話液晶用バックライトの開発や香港デザインセンターの設立にも関わる。グループ会社での技術・営業・事業運営を経て、電子部品のグローバル営業責任者を務めた後、2020年にオムロン太陽に転籍。2022年12月より代表取締役社長に就任。全員が生きる喜びを感じられる社会の実現をめざし、現場から理念の体現に取り組んでいる。

オムロン太陽の創業秘話

まだ障がいのある方が社会で活躍する機会が限られていた1970年代。その時代に、オムロン太陽がどのような背景やきっかけで生まれたのか、とても気になります。

ぜひ、当時のことや、創業に込められた想いについて、詳しくお聞かせいただけたらうれしいです。

オムロン太陽の誕生には、ふたりの創業者の想いが深くかかわっています。ひとりは、オムロン創業者の立石一真(たていし・かずま)さん。もうひとりは、「日本パラリンピックの父」とも称される整形外科医で、社会福祉法人 太陽の家を立ち上げた中村裕(なかむら・ゆたか)先生です。

はじまりは、中村先生の原体験にありました。1960年代、国立別府病院で整形外科科長を務めていた中村先生は、イギリスでの留学をきっかけに、リハビリとスポーツの力に大きな可能性を感じます。

障がいのある人がスポーツに参加することすら難しかった時代に、東京パラリンピックの開催に尽力。ご自身の病院や箱根の療養所から選手を集め、水泳や車いすマラソンなど23種目に出場しました。

パラリンピックでは、いくつか入賞を果たしたものの、先生の心に強く残ったのは、海外の選手たちの姿でした。

試合が終わると、日本の選手は宿舎に戻ってじっとしている一方で、海外の選手たちは銀座や新宿へ繰り出し、買い物や食事を楽しんでいたのです。

バリアだらけの街をものともせず、当たり前のように社会へ出ていく。その光景に、中村先生は大きな衝撃を受けました。「彼らは働いている。収入がある。つまり、自立している」。その気づきが、「日本も変わらなければならない」という思いへとつながっていきました。

そして生まれたのが、「社会福祉法人 太陽の家」です。「No Charity, but a Chance!(保護より機会を!)」というテーマを掲げ、障がいのある人が当たり前に仕事ができ、自立する機会をつかみ取ることができる社会の実現に向けて動き出しました。

しかし、福祉を母体としたこの施設では、安定した仕事を確保することが大きな課題となりました。社会復帰しても、本当の意味で自立できる人はごく一部だったといいます。企業側の受け入れ態勢や、通勤のハードル、そしてなにより、社会全体に残る多くのバリアが立ちはだかっていました。

そこで中村先生が考えたのが、「福祉工場モデル(現在の特例子会社の原型)」という新たな仕組みです。職場と住まいをひとつにし、働きたい人が安心して暮らしながら働ける環境を整えるといった構想でした。

実現に向けて厚生省(現 厚生労働省)に提案し、当時の予算として手にしていたのが3,500万円。現在の価値で1億円を超える大きな規模です。

立派な工場を建てるには十分な金額でしたが、施設を建てるだけでは終わりません。運営には、やはり「企業」の力が必要だったのです。

中村裕先生といえば、日本のリハビリテーション医学の黎明期を支え、障がいのある方々の社会参加を力強く後押しされた先駆者として知られています。1960年代から「活動を育み、社会参加していく」ことの大切さを訴えられた中村先生の思いが、オムロン太陽の原点にあったのですね。

そんな中で、医療の立場から企業に働きかけるというのは、かなり挑戦的なことだったのではないかと思います。その後の展開についても、ぜひお聞かせください。

中村先生は、「最先端の工場で、車いすの人が当たり前に働く姿」を思い描き、本当にたくさんの企業に声をかけたそうです。しかし返ってくるのは、「投資対効果は?」「設立趣旨書は?」「得意とすることは?」といった当然の問いばかり。情熱だけでは企業は動かず、想いと現実の間には大きな隔たりがありました。

転機が訪れたのは、1971年9月。中村先生と、オムロン創業者・立石一真さんが出会ったのです。

当時、日本は高度経済成長の真っただ中。GDP成長率は10%を超え、日本製品は海外でどんどん売れていた時代です。その一方で、環境破壊や公害が深刻化し、人や環境が置き去りにされつつありました。そうした時代背景のなかで、立石さんは中村先生の言葉に、まっすぐ耳を傾けたといいます。

オムロンではちょうど、新たな工場を3つ建設予定でした。決して余裕があったわけでも、生産場所に困っていたわけでもありません。それでも立石さんは、「太陽の家と一緒に工場を」という話に、未来を見据えて応じたのです。

「人と機械がともに力を発揮できる社会」に、障がいの有無は関係ない。できない部分は、機械が補えばいい。そんな考えが、当時からあったのだと思います。

この翌年、立石一真さんは「SINIC(サイニック)理論」を発表されました。SINIC理論とは、オムロンが独自に描いた未来予測の構想で、有史以来の人と社会の発展の流れを紐解きながら、これからどのような未来が訪れるのかを示したものです。(後ほど、ご紹介します)

こうした理論に基づいて未来を見通す中で、オムロン太陽の設立も「社会にとって必要なこと」として捉えられていたのではないかと感じました。

オムロン太陽ができてからについても、ぜひお聞かせいただけますか?

オムロン太陽ができて、何より大きかったのは、社員の「やりがい」につながったことだったと思います。

当時の社員の方が講演で語ってくださったお話が、とても印象に残っています。

かつて車いすで街に飲みに行くと、「どうせ税金で食べてるんだろう」と心ない言葉を投げかけられることも少なくなかったそうです。

でも、オムロン太陽で働くようになり、自分の手で稼いだお金で納税し、源泉徴収票を持って飲みに行く。それが「ものすごく誇らしかった」とおっしゃっていました。

中村先生も、「守られる側」から「納税する側」になった証として、法人税の納税証明書を額に入れて飾っていたという話も残っています。

さらに当時は、従業員が会社の株を持てる「持ち株制度」も導入されていました。立石さんは自らの持ち分の利益を「すべて社員に還元する」と語り、給与に加え、配当というかたちで成果を分かち合っていたそうです。

もちろん、現場は甘くありませんでした。「赤字は許されない」という厳しさのなかで、障がいのある社員をしっかり支えつつ、時に厳しい言葉を投げかけながらも、理念と経営の両立を真剣に追求していたと聞きます。

そうして生まれた取り組みが評価され、他の企業の方々も視察に訪れるようになりました。ホンダの創業者・本田宗一郎さんも製造ラインを見て、思わず涙を流されたといいます。

海外からも、多くの方が視察に訪れました。当初は「日本の障がい者雇用は遅れている」と懐疑的だった方々も、現場を目にすると表情が一変します。

「こんなふうに、障がいのある人とない人が自然に働いている場所は、世界にもなかなかない」と。そして、あるイギリスの方は、「『ユニバーサル』という言葉は英語圏のものですが、私は今日、初めて非英語圏の人に英語を教えてもらいました」と言葉を残してくれました。

それくらい、私たちが実現してきたこの場には、世界に通じる力があると信じています。

「源泉徴収票を持って飲みに行った」「納税証明書を掲げた」というエピソードから当時の情景が目に浮かび、胸が熱くなりました。

制度の工夫や経営の判断もさることながら、「人として胸を張って生きられる場をつくる」という強い想いが、オムロン太陽には根付いているのですね。

その姿勢が、国や言葉を超えて人の心にまっすぐ届いていることにも感動しました。

働きやすい環境づくり

ここからはもう少し踏み込んで、働きやすい環境づくりを支えるマネジメントの工夫についてもお聞きしたいと思います。

多様な背景をもつ方々が集まる現場で、どのようにチームをまとめ、互いの力を引き出してこられたのでしょうか?

まず私たちが大切にしているのは、「障がい者雇用=未来への投資」という考え方です。新卒雇用と同じように、将来を見据えて人を育て可能性にかける。そのプロセスのなかで新たな視点や創意工夫が生まれ、現場にイノベーションが起きていく。それこそが、会社にとっての大きな財産だと考えています。

また、私たちは「できる仕事を探す」のではなく、「仕事のやり方を変える」ことに取り組んできました。これまでの仕事は障がいのない人を前提に設計されているため、障がいのある方が加わると「できないこと」が目立ってしまいます。でも、本来見直すべきは仕事そのもの。

たとえば、手が不自由な方のために専用の治具を開発したり、工程を少し見直すだけでも、大きな変化が生まれます。できることは、実はたくさんあるんです。

さらに、障がいのある方には「会社の本業」に携わっていただくことを大切にしています。一般的に、障がいのある方々は軽作業に従事している場合が多いですが、そうした業務は今後さらに減少が見込まれています。その一方で、コア業務の人手不足が深刻化しています。だからこそ、本業の一部を担っていただく。それが、企業にとっても当事者にとっても、よりよい関係につながっていくと考えています。

もちろん、すべての仕事がすぐにできるわけではありませんが、分解してみれば担える役割はたくさんあります。その一つひとつをバリューチェーンに組み込むことで、エンゲージメントが高まり、離職率の低下やチーム内のコミュニケーションにもつながっていきます。

そして、評価においても障がいの有無にかかわらず、公平であることを大切にしています。成果を出した人には、責任ある役割を担ってもらう。障がいのある方がリーダーとなり、障がいのない人がそのチームの一員として支える。そんな自然な関係性が生まれる職場を、これからも育んでいきたいと思っています。

とても素敵な考え方をたくさん教えていただき、ありがとうございます。

「本業の中にも、分解すれば担える役割がある」とのお話がありましたが、具体的には、どのようにしてその役割を見つけ、仕事として組み込んでいるのでしょうか?

障がいのある方を本業にどう組み込むか。その鍵は「仕事の因数分解」にあると考えています。

たとえば属人化してしまっている仕事。一見マニュアル化が難しそうな業務でも、よく見ると「行間」に大事なヒントがあるんです。そこを丁寧に分解し、誰がどの工程を担えるのかを見極めていきます。

具体的には、縦軸に業務工程、横軸に障がいの特性(判断力、対人スキル、上下肢の可動域、視覚・聴覚など12項目)を並べ、「この工程はこの特性の人にできるかどうか」を○×でマトリクス化していきます。それによって「できること」が可視化されます。

この表(機能別分析表)は、単なる配置のためのツールではありません。○が増える=障がいのある方が担える仕事が増えるということであり、それが生産性や品質の向上、さらにはコスト削減にもつながっていきます。

そのため、「×を○に変えること」を評価の対象としています。年に1回、各部署が「今年はこの×を○にしよう」と目標を定めて取り組むことで、確実に変化が生まれています。

また、発達障がいや精神障がいのある方にとって、いちばんのハードルは「時間のプレッシャー」である場合が多いです。仕事の内容そのものより、「いつまでにやる」という締め切りがあることで、プレッシャーを感じてしまう。

だからこそ、最初は「納期のない仕事」=「すぐには必要ないけど、あると助かる」ような仕事から始めるのが良いと思っています。そういう仕事って、意外とあるんですよね。

自分のペースで取り組み、結果が出るまで続けてもらう。そして、そのプロセスや成果をきちんと認める。そうすると、達成感や帰属意識が育って、次の仕事にもつながっていくと考えています。

オムロン太陽の「ユニバーサルものづくり」に込められた想いや、積み重ねてこられた工夫の一つひとつが「秘伝のタレ」のように受け継がれているのですね。どの工夫にも、誰もが安心して働ける職場をつくろうという真摯な思いが込められていて感動しました。

辻社長、たくさんの貴重なお話をいただき、ありがとうございました。

オムロンのSINIC理論

最後に、オムロン創業者・立石一真さんのお孫さんであり、現在は株式会社ヒューマンルネッサンス研究所(オムロングループ)で代表取締役社長を務めておられる立石郁雄さんに、オムロンが描く未来の社会像「SINIC理論」についてお話を伺います。

◆ 立石郁雄(たていし・いくお)さん

1967年生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、三菱銀行を経て1996年にオムロン入社。インダストリアルオートメーション事業において、国内外の営業、商品企画、事業企画、マーケティング、海外子会社の経営などに携わる。2021年にオムロン太陽の代表取締役社長に就任。2023年よりヒューマンルネッサンス研究所(オムロングループ)の代表取締役社長を務める。1970年に国際未来学会で発表された「SINIC理論」を軸に、企業の枠を越えたよりよい未来社会づくりに取り組んでいる。

未来を見据える羅針盤

SINIC理論とオムロン太陽とのつながりについて、ぜひお話をお聞かせいただけますでしょうか。

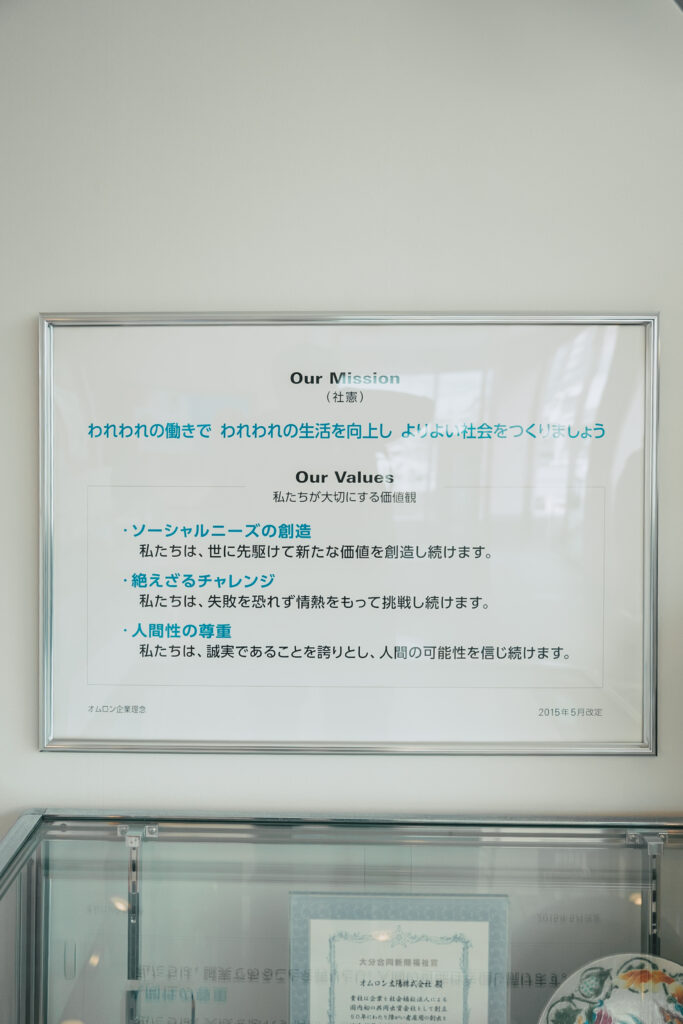

オムロンには、「われわれのはたらきで、われわれの生活を向上し、よりよい社会をつくりましょう」という社憲があります。その背景には、「もっとも人を幸せにする人が、もっともよく幸せになる」という創業者の人生観がこめられています。

創業者・立石一真は、事業を通じて社会課題を解決し、よりよい社会をつくるには、社会がこれから何を必要とするか、つまり「ソーシャルニーズ」を先まわりして捉えることが重要だと考えました。その思いから生まれたのが、未来社会を見通すための羅針盤「SINIC(サイニック)理論」です。

SINICとは、「Seed-Innovation to Need-Impetus Cyclic evolution」の頭文字を取ったものです。

SINIIC理論に関する詳しい説明はこちらのページ(オムロン公式HP)をご覧ください。

1972年に提唱されたSINIC理論ですが、いま振り返ると、その予測は驚くほど的確であったことに気づかされます。オムロンはこの理論を道しるべに、時代の流れにあわせて事業を進化させてきました。

そのSINIC理論では、2025年が「モノの豊かさ」から「心の豊かさ」へと価値観が大きく転換していく節目の年だとされています。個人の幸せを超えて、人と人とのつながりや支え合いを大切にする社会が、これから本格的に始まっていくというのです。

この新たな時代を、SINIC理論では「自律社会」と呼んでおり、3つの柱があります。

- 自立:心も体も、そして経済的にも、自分の力で生きていくこと

- 連携:個人や企業、地域、行政、さらには機械までもが力を合わせること

- 創造:生きがいや喜び、新しい体験や価値を生み出していくこと

この3つが重なり合うことで、「共に生きる(共生)」「共に作る(共創)」「その人らしさ(個性)」といった、多様で豊かな価値が生まれていく。そこにこそ、次の時代の可能性が広がっているとしています。

これからの社会では、「ウェルビーイング」や「共生」といった価値観が、いっそう大切になっていくでしょう。さまざまな人が、自分らしく、他者とともに、希望をもって生きていける社会。

そんな未来を、オムロン太陽はすでに現実のものとしてかたちにしているように感じます。ここには、言葉だけではない哲学が息づき、誰かの挑戦が、誰かの誇りへとつながっているのです。

自律社会とリハビリテーション

立石さんのお話を伺いながら、「SINIC理論」で描かれる自律社会とは、まさにいま、わたしたちが目指したい未来の姿だと、胸が熱くなりました。

誰もが「自分らしく在る」ことを大切にし、他者とつながり、支え合いながら、社会の一員として役割を担っていく。そんな「ウェルビーイング」や「共生」の価値観は、まさしくリハビリテーションの根っこにあるものと重なります。

自律社会に向かうこの大きな変化のうねりの中で、リハビリテーションはきっと、社会の未来に希望を灯す力になる。そう感じずにはいられませんでした。

リハノワでは、リハビリテーションを「豊かに生きること」「よく生きること」と捉えています。

誰もが自身の物語の主人公として、希望を胸に一歩を踏み出せるように。その歩みに寄り添い、ともに未来を描いていけるように。これからも、一人ひとり価値観を大切にしながら、彩り豊かな希望の輪をつなげていきたいと思いました。

オムロンで掲げられている「よりよい社会というのは、誰かがチャレンジしてこそ生まれるものです。その“誰か”に、私たちオムロンがならなければならない」という言葉が、わたしは大好きです。

その“誰か”に、私もなりたい。そう、心から感じる素晴らしい機会でした。

今回の取材にあたりご協力をくださったオムロン太陽の辻社長、ヒューマン・ルネッサンス研究所(オムロングループ)の立石さま、スタッフのみなさまに、心から御礼申し上げます。

本日は、本当にありがとうございました。

会社概要

■ オムロン太陽株式会社

代表取締役社長 辻潤一郎さん

■ 社憲

「われわれのはたらきで、われわれの生活を向上し、よりよい社会をつくりましょう」

■ 沿革

1965年 社会福祉法人 太陽の家 開所

1972年 オムロン太陽電機株式会社 創業

1886年 京都オムロン太陽電機株式会社 創業

1990年 オムロン太陽株式会社に社名変更

2000年 ISO14001認証を取得

2022年 無災害記録 5,400日達成

■ 所在地

大分県別府市大字内竈字中無田1393番地1

TEL:(0977)66-4447

■ アクセス

◇ 公共交通機関

・JR亀川駅より 徒歩約5分

・JR別府駅より 車で約20分

・大分空港より 車で約40分

・空港バス(別府駅行き) 亀川駅前で下車 徒歩約5分

■ 問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせくだい

<オムロン太陽さん関連記事>

・【リハノワ】オムロン太陽で働く松枝さんの声

・【リハノワ】オムロン太陽で働く後藤さんの声

<オムロン太陽さんの関連情報>

・オムロン太陽株式会社 ホームページ

・プレスリリース:「ゆにもの」の技術に関する特許を無償開放

・「ゆにもの」とは (機能別分析表あり):オムロン太陽HP

・未来への羅針盤「SINIC理論」とは:オムロンHP

・『SINIC理論 過去半世紀を言い当て、来たる未来を予測するオムロンの未来学』(2022年、日本能率協会マネジメントセンター)

ぜひ合わせてご覧ください。

以上、今回は大分県別府市にあるオムロン株式会社の特例子会社「オムロン太陽株式会社」をご紹介しました。

ひとりでも多くの方にその魅力と素敵な想いがお届けできれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今後ともリハノワをよろしくお願いいたします!

かわむーでした。

この記事は、株式会社Canvas様、他パートナー企業様、株式会社キャピタルメディカ・ベンチャーズ様、個人サポーター様、読者の皆さまの応援のもと、お届けいたしました。なお、本投稿に使用されている写真の転載は固くお断りいたしますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

※取材先や取材内容はリハノワ独自の基準で選定しています。リンク先の企業と記事に直接の関わりはありません。

コメント