みなさんこんにちは、リハノワのかわむーです!

今回は、神奈川県藤沢市にある湘南慶育病院リハビリテーション部さんを取材しました。

湘南慶育病院では、最先端のリハビリ機器をはじめ、さまざまな選択肢を取り入れながら、患者さん一人ひとりに丁寧に寄り添ったリハビリテーションを実践されています。

この記事では、湘南慶育病院リハビリテーション部の特色や最新の取り組み、そして現場で働く人たちの想いをご紹介します。

湘南慶育病院

2017年、神奈川県藤沢市の「健康と文化の森地区」に誕生した湘南慶育病院は、「その人らしい生き方を尊重する」という理念のもと、地域に暮らす人びとに寄り添いながら、安心と信頼の医療を育んでいます。

病棟は、急性期一般病棟50床・回復期リハビリテーション病棟150床・地域包括ケア病棟50床を備え、急性期から回復期、慢性期まで幅広く対応できる体制を整えています。疾患の治療に加えて、二次的な疾患の予防や、地域での生活を見据えた全人的な医療を実践しています。

また、日本で初めて大学と密に連携する民間病院として、健康増進や抗加齢医学などの最先端研究にも積極的に取り組み、地域に根ざしながら新しい医療のかたちを探り続けています。

リハビリ部の特色

リハビリテーション部には、理学療法士70名、作業療法士50名、言語聴覚士10名、公認心理師1名、そして事務スタッフ3名が所属しています。多職種が連携し、患者さん一人ひとりのリハビリテーションをチームでサポートしています。

対象となる疾患は、脳血管疾患を中心に、整形外科疾患、廃用症候群、神経難病など多岐にわたります。回復期リハビリテーション病棟では、脳血管疾患の患者さんが約7〜8割を占め、集中的なリハビリテーションを通して在宅や社会への復帰をめざしています。また、地域包括ケア病棟では、ボトックス治療とリハビリテーションを組み合わせた入院プログラムを行うなど、幅広い支援体制を整えています。

リハビリテーション部では、「目の前の患者さんの悩みに向き合うこと」を大切にしています。変化や成長をともに喜びながら、一人ひとりの「できる」を増やすために、丁寧な対話や評価、多様な視点からのアプローチを実践しています。

最先端の治療機器

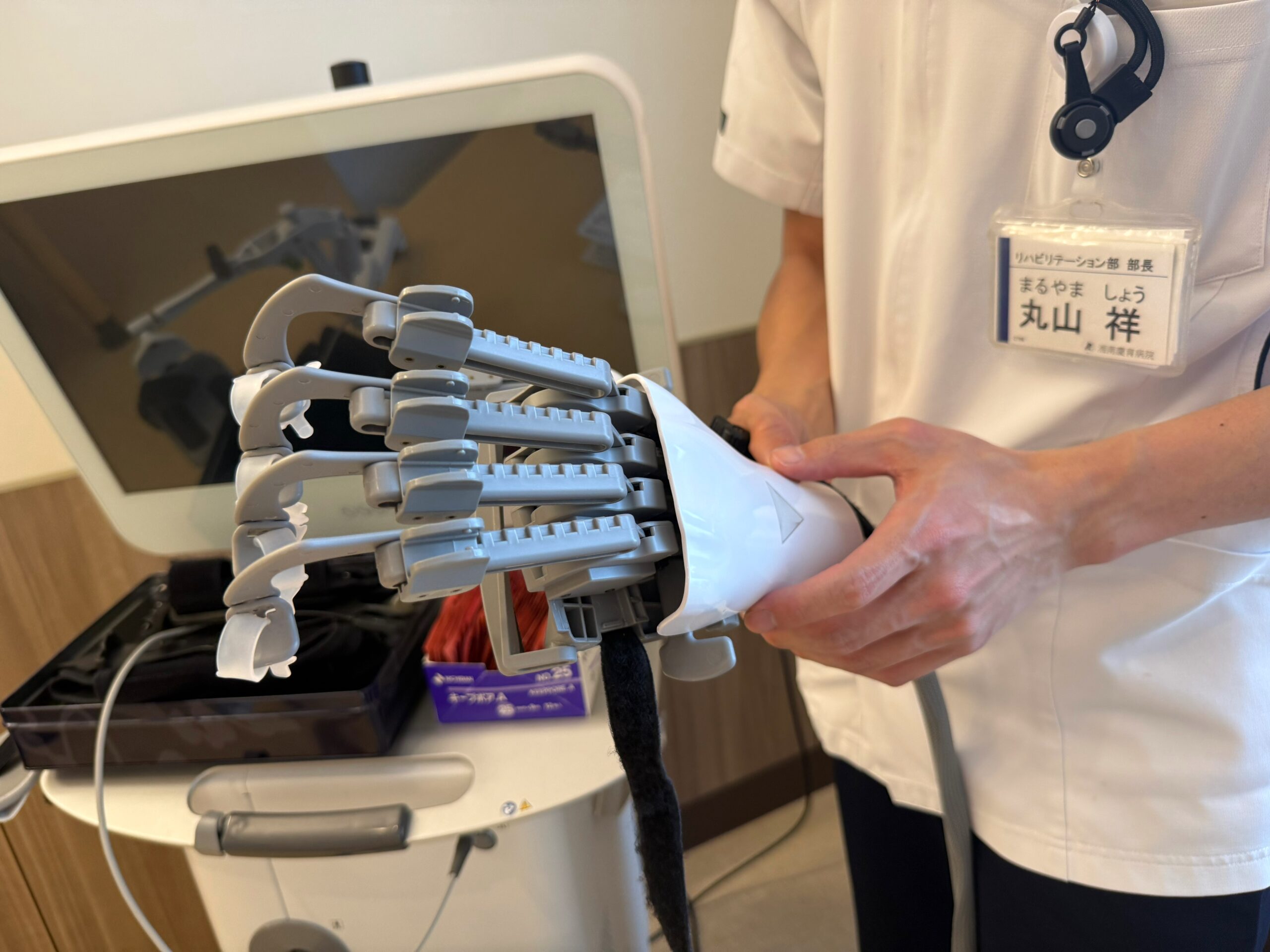

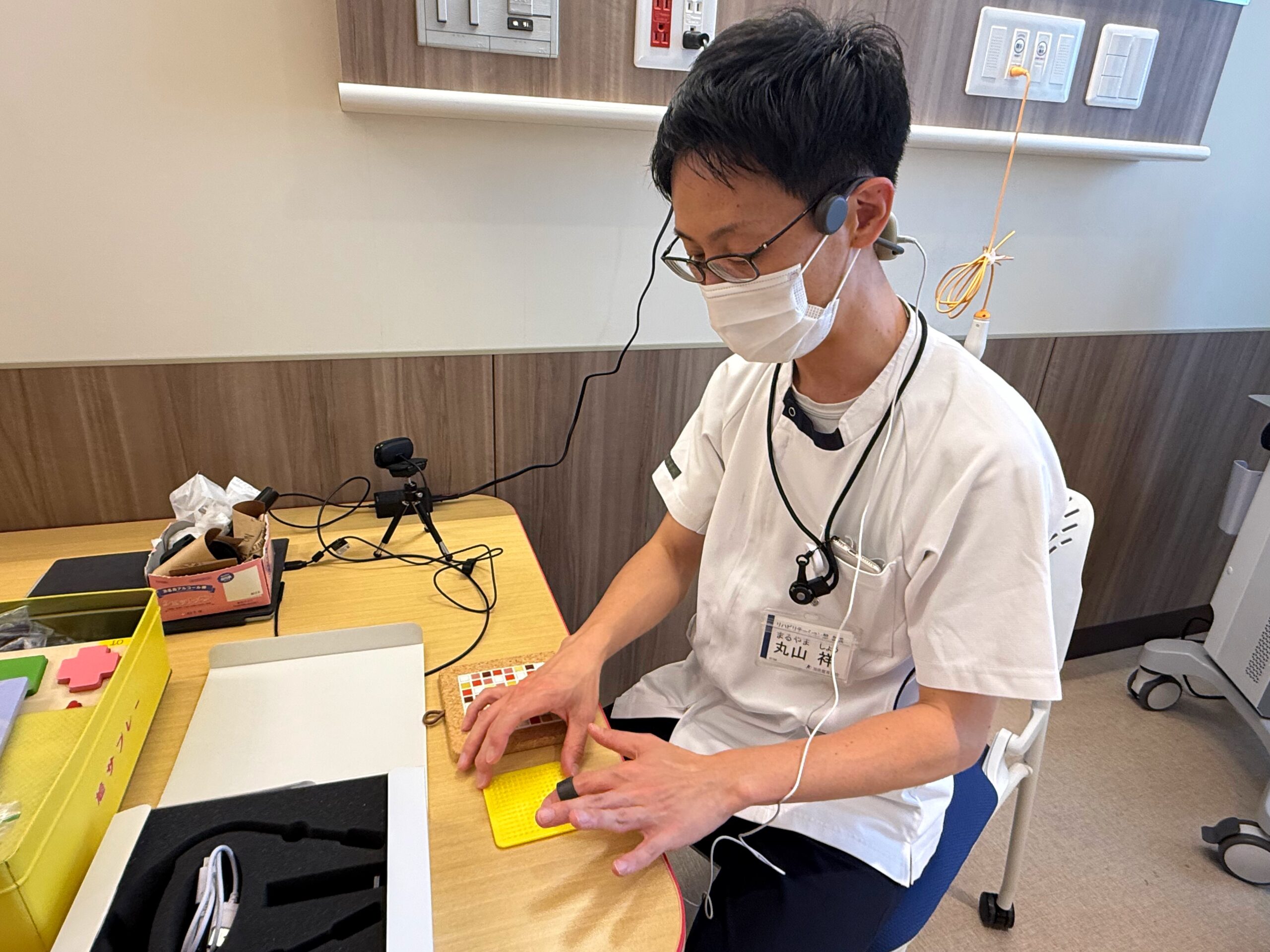

リハビリテーション部の部長であり作業療法士の丸山さんにご案内いただきながら、実際にリハビリ機器を体験させていただきました。

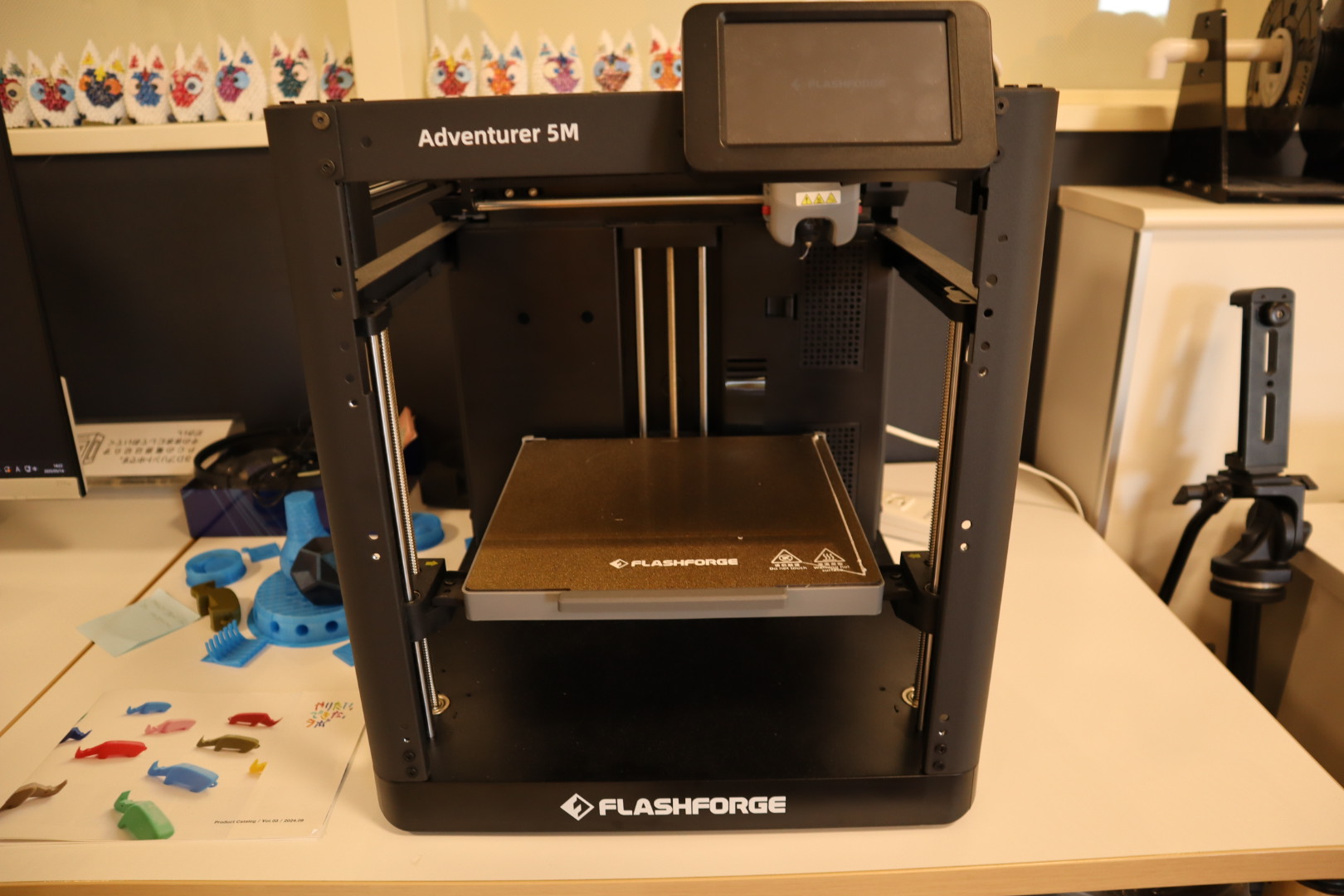

慶育病院では、慶應義塾大学が推進する「スマートリハ事業」を通して、リハビリの新しいかたちづくりにも取り組まれています。ITを活用してリハ室内で得られるデータを収集・統合し、患者さん一人ひとりに合わせて最適なリハビリテーションを提供していく仕組みです。

ここからは、その中からいくつか印象に残った特徴的な機器をご紹介します。

◆ 麻痺側上肢の機能改善機器

「麻痺した腕や手を、もう一度動かせるようになりたい」「感覚を取り戻したい」。そんな願いに応えるために、上肢の運動機能や感覚の回復をめざす最先端のリハビリ機器が多数導入されていました。

<運動機能へのアプローチ>

・MELTz®(メルツ)

・KiNvis(キンヴィス)ヘッドマウントディスプレイ型

・ReoGo®-J(レオゴージェイ)<感覚へのアプローチ>

・ゆびレコーダー

・把持力センサー※各リハビリ機器の詳細は、写真とあわせてご紹介します。

手指の運動機能の改善に特化したリハビリ機器。筋電(筋肉の微弱な電気信号)をAIが解析し、「動かしたいのに動かせない(収縮はあるけど動きが弱い等」という状態でも、最適なサポートが行われます。

拡張現実(AR)技術を用いて、「動いているように見える錯覚」を生み出すリハビリ機器。非麻痺側の動きを反転映像として提示し、見るだけで脳の運動野を活性化させます。肩や肘だけでなく手指の動きにも対応しており、実際に動かすことが難しい重度麻痺の方にも効果が期待されています。

*東京都立大学 金子文成研究室より借用

上肢の動きをサポートするロボット型訓練装置。麻痺側上肢の関節拘縮や癒着を防ぎながら関節可動域の改善を促します。自主トレーニングにも対応できます。

指先に触れた際の微細な振動を検出し、それを触覚情報として計測・再現するセンサー装置です。触覚が低下した方でも「触る感覚」を知覚しながら訓練ができ、物をつかむ動作や力の入れ加減などの改善が期待されます。

*北里大学 天野暁研究室より借用

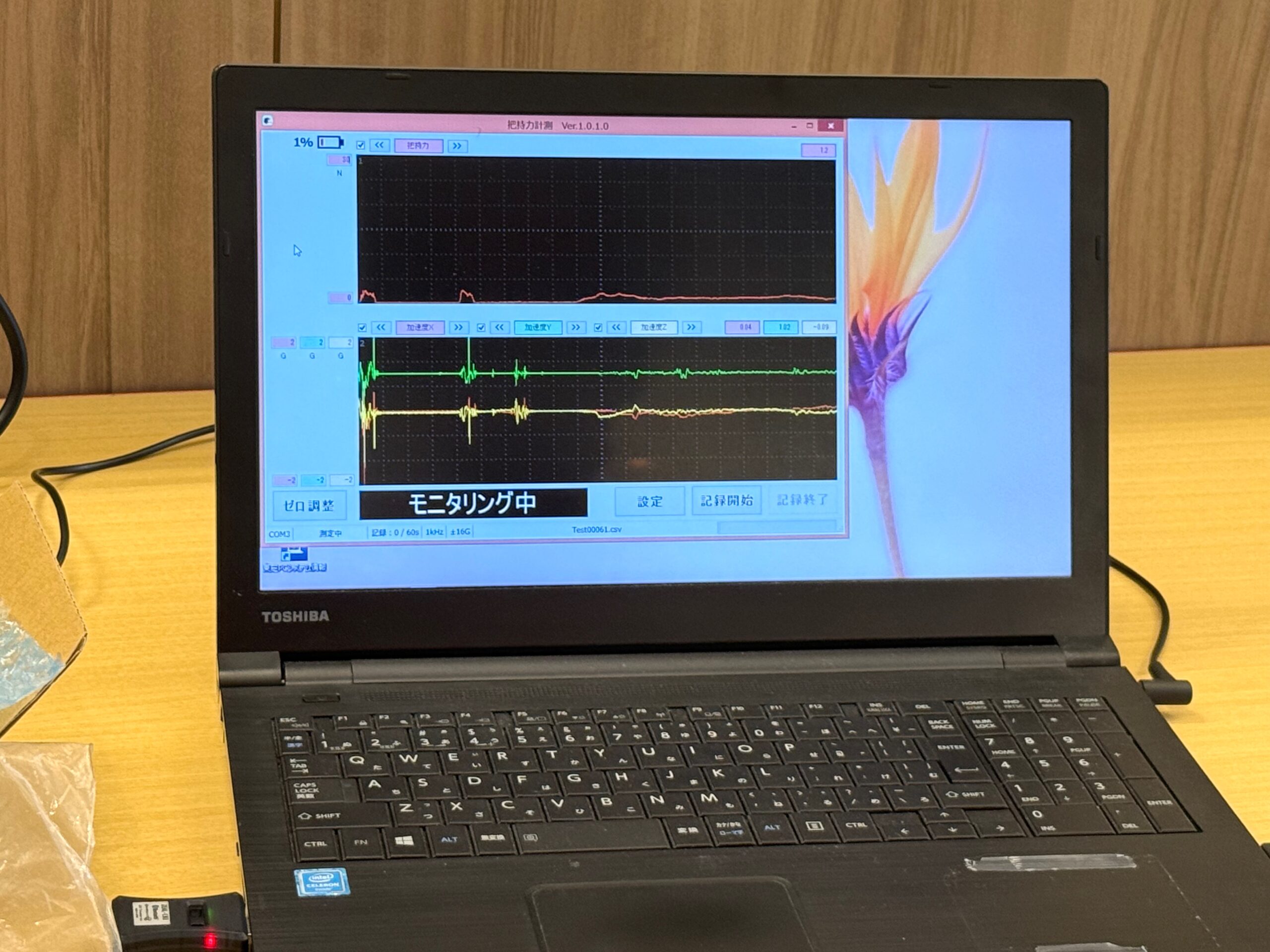

物を「つかむ」「つまむ」「握る」といった手の動きを、どのくらいの力で行っているかを可視化できるリハビリ機器です。手指に麻痺や感覚の障害があると、力の入れすぎや加減の難しさが生じやすくなりますが、このセンサーを使うことで、力の強さをリアルタイムで確認しながら動作練習を行うことができます。

*北里大学 天野暁研究室より借用

ここまで多くの上肢リハビリ機器を導入している病院は珍しく、さらに、運動機能だけでなく「感覚」にもアプローチする機器がそろっていることに驚きました。

取材を通して、退院後「もう一度、手を動かせるようになりたい」と願う脳卒中当事者の方の声をたくさん耳にしてきたので、このような環境があることを、もっと多くの方に知ってほしいと感じました。

地域包括ケア病棟では、慢性期の方のリハビリ入院も可能とのことで、継続的な支援が受けられる点も大きな魅力だと思います。

かつては「一定期間を過ぎると回復は難しい」といわれていましたが、近年は先端機器やアプローチの発展により、その可能性が広がっているそうです。実際に、発症から6〜7年が経過した弛緩性麻痺の方が、こうした機器を用いたリハビリを続ける中で少しずつ動きを取り戻し、再び箸を使えるようになるなど、嬉しい変化が生まれているといいます。

お話を伺いながら、大きな希望を感じました。

◆ 歩行・応用動作・体力改善機器

歩行や段差昇降といった応用動作の練習をサポートする機器をはじめ、身体の動きを「見える化」する計測システム、ゲーム要素を取り入れた先端機器、デジタルを活用した自主練習支援機器など、さまざまなリハビリ機器が導入されています。

・Zebris(ゼブリス)

・体重免荷式トレッドミル歩行トレーニング(BWSTT)

・免荷装置 ニューアシスト

・コグニバイク

・HURスマートタッチ

・ddrobotec®

・3次元動作分析装置+床反力計

・ダイナミック・ステアトレーナー

・「マルチパラレルバー」

※各リハビリ機器の詳細は、写真とあわせてご紹介します。

足元の圧力分布から、重心動揺や歩行パターンまでを三次元的に可視化する解析システムです。トレッドミルと連動し、歩行中の床反力や重心動線をリアルタイムにフィードバックできます。

体重の一部を吊り上げて歩行をサポートするリハビリ機器です。身体への負担を軽減しながら、トレッドミル上で安全かつ反復的に歩行練習を行うことができます。傾斜をつけた練習にも対応しています。

天井から体を吊り下げ、体重を一部支えながら歩行練習を行う装置です。歩行が難しい方でも、安全に、そして早期から訓練を始めることができます。前後に動けるタイプと、前後左右に移動できるタイプの2種類があります。

運動と認知トレーニングを組み合わせたエルゴメーターです。ペダルをこぎながら簡単な計算や課題に取り組むことで、楽しみながら認知機能の維持・向上をめざすことができます。

スマートタッチシステムと空圧テクノロジーを駆使したレジスタンストレーニング機器。RFIDカード(かざすだけで本人を認識できるカード)をかざすと、療法士があらかじめ設定した個別プログラムが自動で呼び出され、トレーニングをすぐに始めることができます。データも自動で記録されるため、安全かつ効率的にリハビリを行うことができます。

AIを搭載したロボトレーナーで、筋力・認知・可動性を統合的にトレーニングできる機器です。動きと認知を同時に刺激する 「エクサゲーミング」機能を備え、楽しみながら続けられる設計になっています。

*慶應義塾大学 加藤貴昭研究室より借用

身体の動きを3次元で「見える化」する計測機器。複数のカメラと床反力計を組み合わせ、重心の動きや関節の角度を定量的に解析します。湘南慶育病院では、整形外科の膝関節術後や、脳卒中後の上肢動作・立ち上がり動作の評価・研究等に活用されています。

歩行・階段・坂道の練習を一台で行える多機能トレーニング機器。ステップの高さ(蹴上げ)やスロープ角度、手すりの高さ・幅をコントローラーで簡単に調整でき、患者さんの能力に合わせた効果的なリハビリテーションが実施できます。

平地・坂道・階段など、日常生活を意識した歩行練習ができる多機能トレーニング機器。傾斜角度や手すりの高さ・幅を簡単に調整でき、バリアツールを使った応用練習(障害物や段差)を行うこともできます。

ニーズを捉えたアプローチ

湘南慶育病院では、目の前の患者さんの悩みに丁寧に向き合い、一人ひとりの「ニーズ」をしっかり捉えたアプローチを大切にされています。

ここからは、そうした想いから生まれた、さまざまなリハビリテーション/作業療法の取り組みを一部ご紹介します。

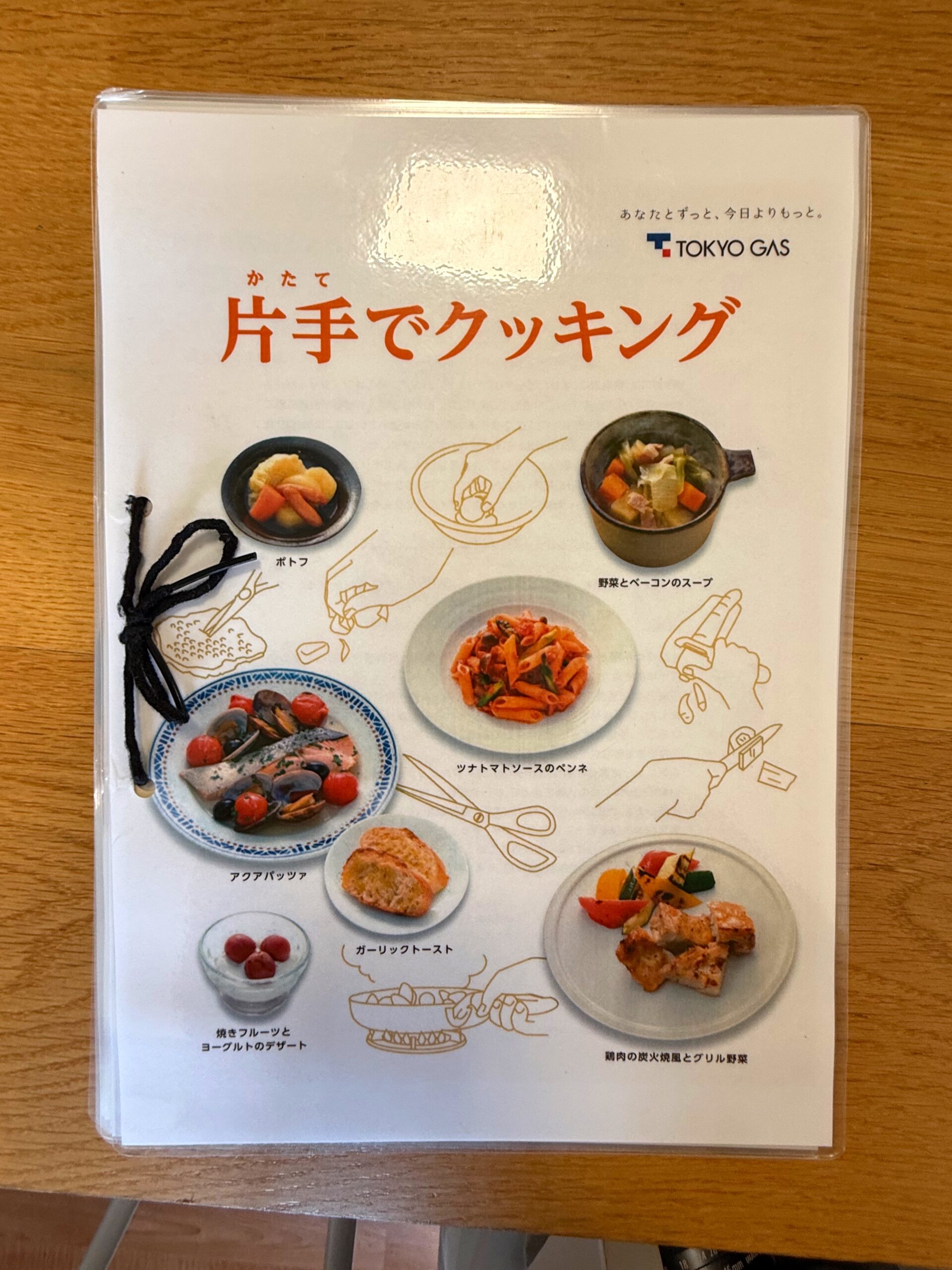

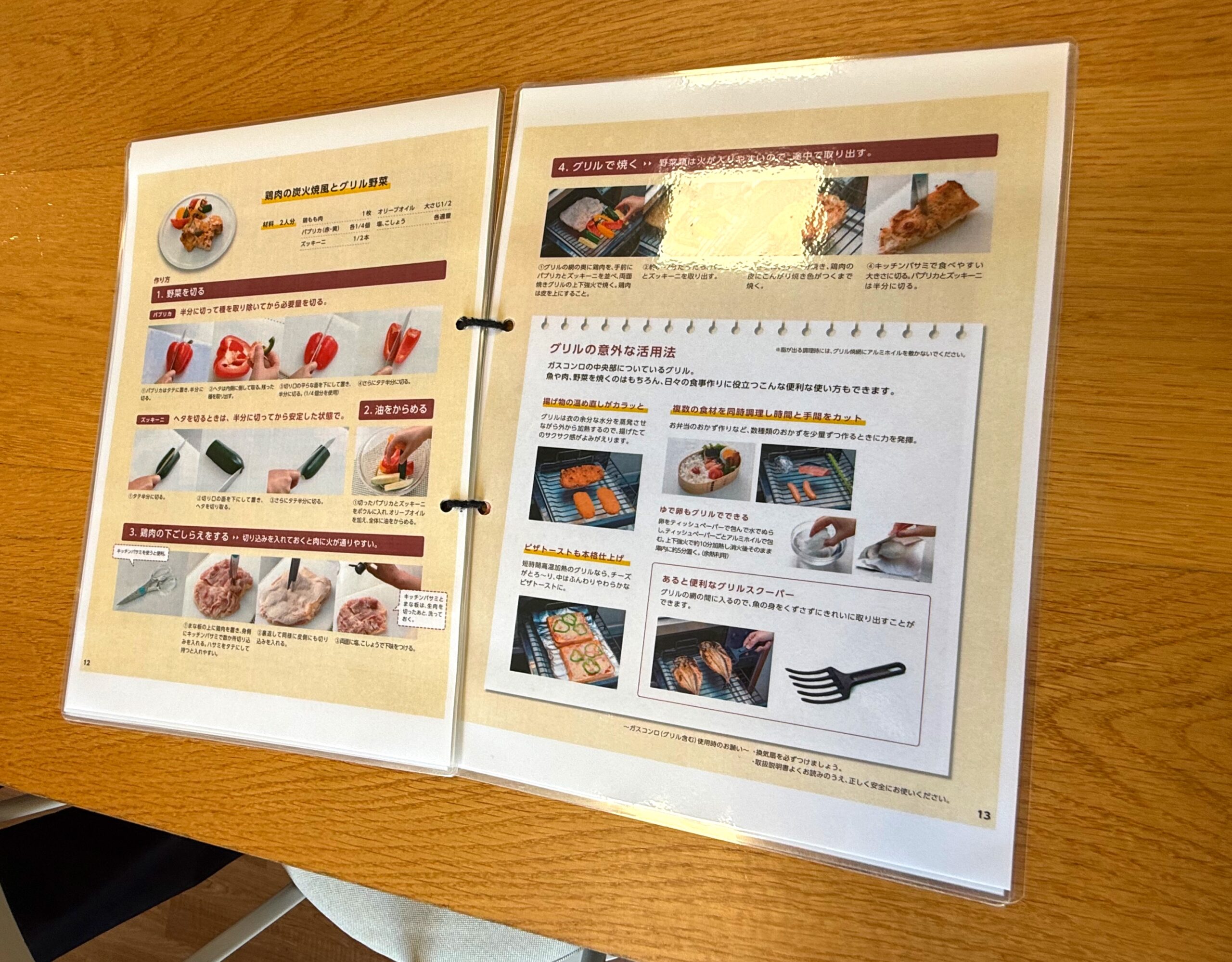

◆ 「調理をしたい」を叶える

調理練習は、実際の家庭環境を想定した「生活支援エリア」で、キッチンや炊飯器、電子レンジなどを使いながら、日常に近い環境で行われます。目的や難易度、評価方法はマニュアル化されており、動作の達成度を客観的に確認できる仕組みが整っています。

◆ 「お化粧をしたい」を叶える

朝の時間を活用して病棟で行われている化粧療法。専門家の指導のもと、作業療法士が中心となってサポートしています。化粧を通して気分が明るくなったり、人に褒められて自信が生まれたりと、社会とのつながりを取り戻すきっかけにもなっています。

◆ 「畑作業をしたい」を叶える

病院の畑では、オリーブやレモンなどの果実類を中心に、季節の野菜を育てています。精神科領域に詳しい作業療法士の先生のアドバイスを受けながら、水やりや手入れ、収穫のタイミングを工夫し、無理なく続けられる環境が整えられています。収穫した野菜はみんなで調理して味わうことも。「育てる」「食べる」という一連の体験が、心をほぐし、楽しみながら取り組めるリハビリにつながっています。

◆ 「運転を再開したい」を叶える

湘南慶育病院では、身体評価や神経心理学的検査に加え、ドライビングシミュレーターや実車による評価も行っています。駐車場内に設けた安全な環境で、ワンボックス・セダン・軽自動車など、患者さんが普段乗っている車種に近い車を使って実践。運転再開の可否を検査結果だけで判断するのではなく、ご家族にも評価や練習の様子を見学してもらい、安心感を共有することを大切にしています。

*有限会社フジオートより借用

*有限会社フジオートより借用

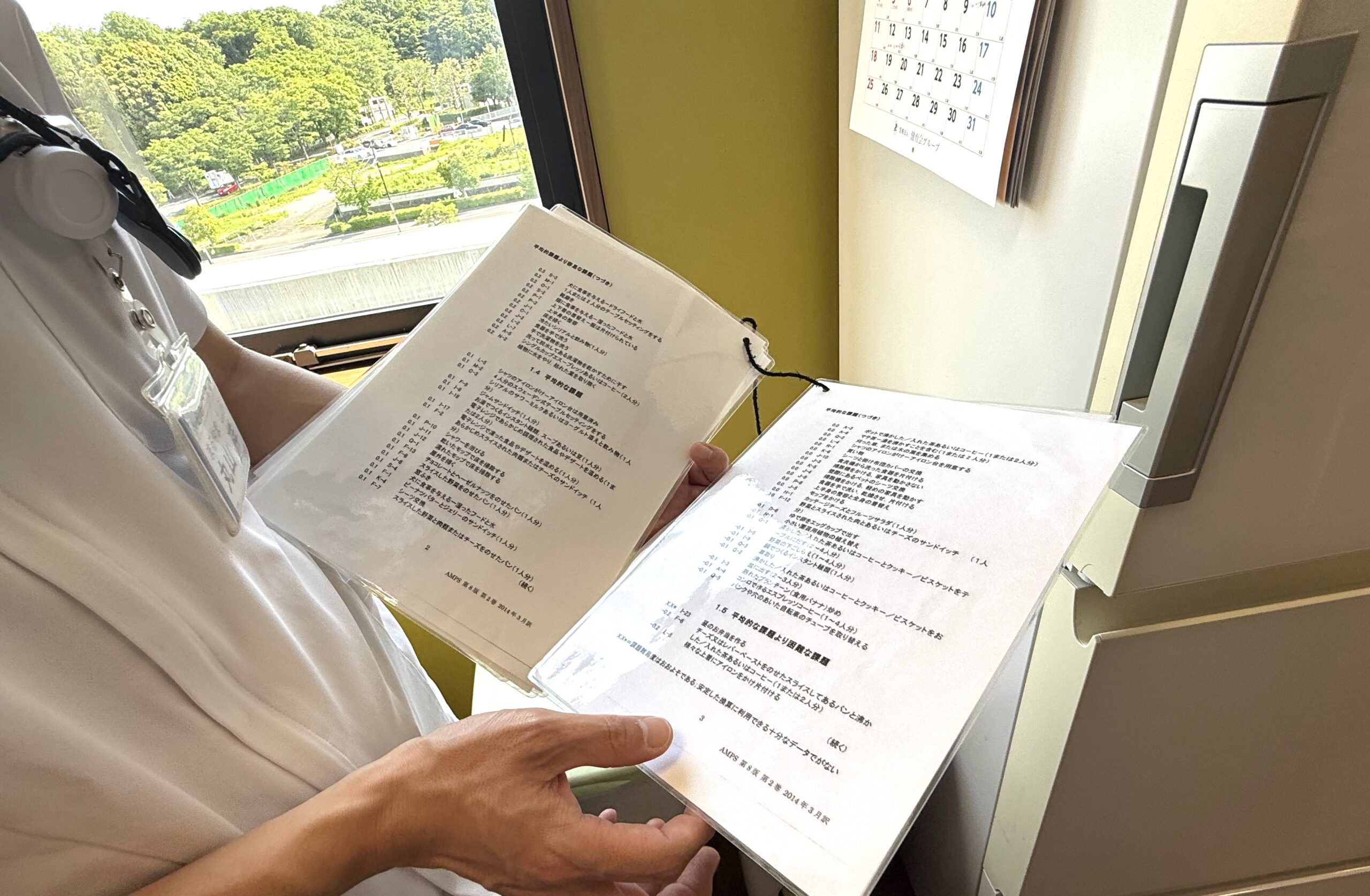

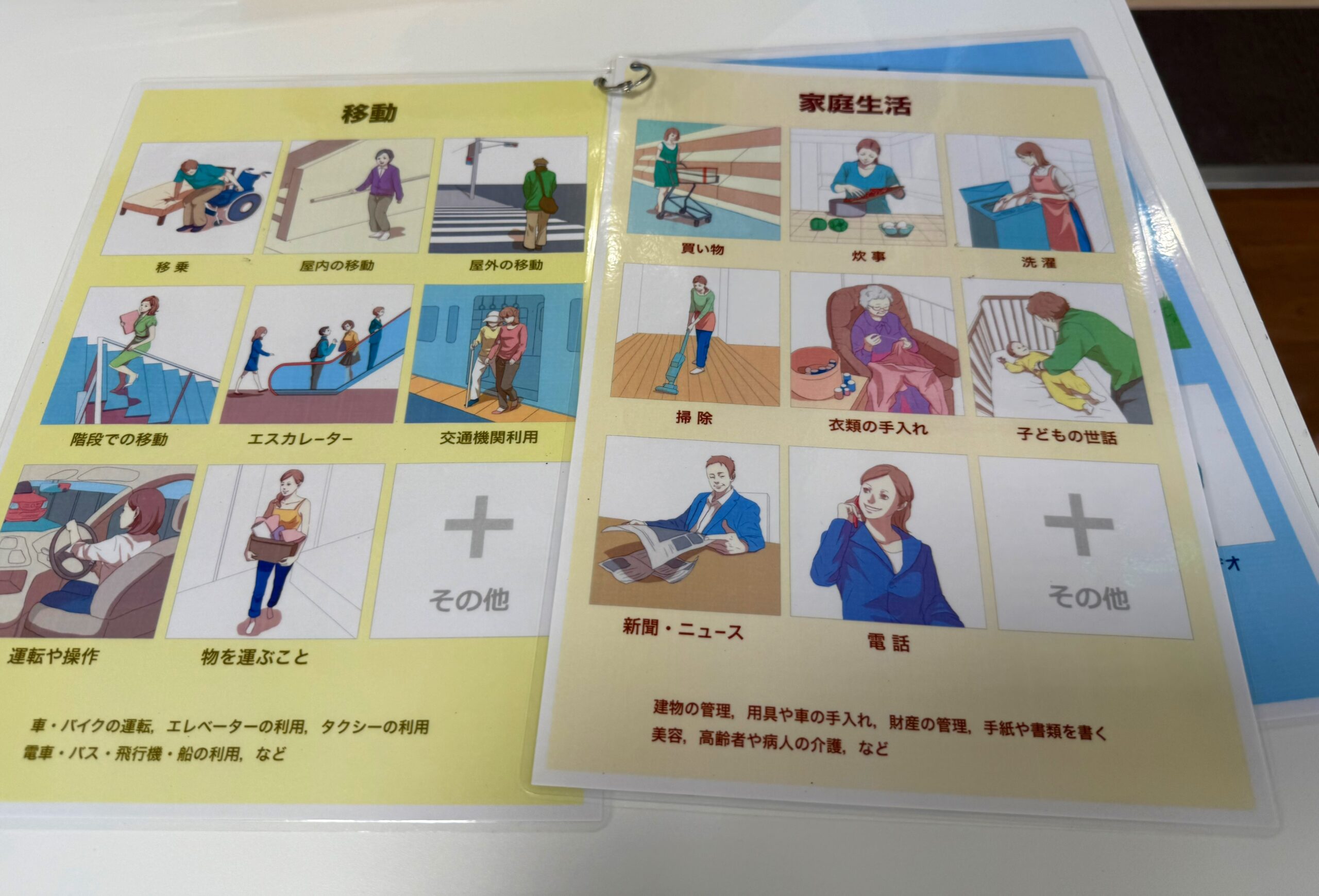

さまざまなニーズを的確に捉えるために、目標設定をサポートするツール「ADOC(エードック)」の紙版を活用しているそうです。イラスト(シンボル)で表現されているため、言葉でのやりとりが難しい方も、指差しで気持ちを伝えることができます。

病棟にも常備されており、面接・評価場面では、セラピストが患者さんの思いや希望を一つひとつ丁寧に拾い上げ、リハビリプログラムを一緒に組み立てているそうです。

選択肢を広げる環境づくり

湘南慶育病院では、治療だけでなく、「生活を支える道具や工夫」を伝える情報発信にも力を入れています。リハビリテーションを続けていくうえで、「知ること」は大きな力になります。いろんな選択肢があることを知り、試し、比べてみることで、自分らしい生活の形が見えてくる。そんなサポートを大切にされているそうです。

ここからは、靴や歩行補助具をはじめ、衣類、片手でできる調理の方法、かゆいところに手が届くような便利グッズ、そして嚥下機能が低下しても楽しめる珈琲など、暮らしを彩るアイテムやアイデアの一部をご紹介します。

施設内ツアー

病院内の各リハビリエリアも簡単にご紹介します。

◆ 運動療法エリア

2階のリハビリテーション科入口を入ると、まず目に入るのが広々とした運動療法エリア。さまざまな機器が並び、日中はリハビリに取り組む患者さんとセラピストの姿で活気にあふれています。治療台はあえて少なめに配置され、奥には本格的な動作解析室も備えられているのが特徴です。

◆ 作業療法エリア

運動療法エリアの階段を上がると、3階には日常生活に焦点を当てた作業療法エリアが広がります。自立した暮らしをイメージしながら、より実践的なリハビリに取り組める環境です。革細工やビーズなどの道具も充実しており、細やかな作業も行うことができます。

◆ 言語聴覚療法室

3階にある言語聴覚室は、静かで落ち着いた環境づくりが工夫されており、集中してリハビリに取り組むことができます。

◆ 病棟のリハビリエリア

病棟内には、上肢機能の回復をめざすリハビリテーションや集団での作業活動など、多様なプログラムに対応できる環境が整えられています。

◆ その他

部長の声

リハビリテーション部の部長である丸山さんに、お話を伺いました。

湘南慶育病院のリハビリテーション部では、「患者さんのニーズを丁寧に捉える」ことを大切にしています。

「歩いて買い物に行けるようになりたい」「運転を再開したい」「おしゃれを楽しみたい」といった患者さん一人ひとりの想いに寄り添いながら、先端機器を活用した機能回復プログラムや、活動・参加を支えるリハビリテーションを実施しています。

また、セラピストの教育にも力を入れています。全体研修やプリセプター制度を導入し、互いに学び合える環境を整備。さらに、スタッフ全員がiPhoneを携帯し、情報共有やカルテチェックなど、診療がスムーズに行える体制も構築しています。

今後は、回復期リハビリテーション病棟での心臓リハビリの開始や、言語聴覚士による失語症外来など、新たな取り組みも進めていきたいと考えています。

そしてこれからは、院内だけでなく地域とのつながりをさらに深めていくことを目指しています。とくにケアマネジャーとの意見交換を重ね、他の医療機関とも協力しながら、地域に根ざしたより良いリハビリテーションを実践していきたいです。

先端機器や体制の充実だけでなく、患者さん一人ひとりの想いに寄り添い、「できる」をチームで支える姿勢から、湘南慶育病院ならではの「人のあたたかさ」が伝わってきました。

最後に、リハビリに励んでいる方に向けて、メッセージがあればお願いします。

リハビリの道は、決して一直線ではありません。思うように進まない日も含めて、その過程で出会う思いがけない喜びや小さな発見こそが、かけがえのない宝物になると思っています。

いまリハビリに励まれている方やそのご家族さんには、一人で背負うのではなく、私たちセラピストと「支え合いながら歩んでいける」と感じていただけたら嬉しいです。

リハビリは孤独な挑戦ではありません。私たちは伴走者として、ともに歩み、ともに笑い、ともに喜びを分かち合いながら、一緒に前へ進んでいきたいと思っています。

◆ 丸山 祥 (まるやま しょう)さん

認定作業療法士 / 博士(作業療法学)

1986年生まれ、神奈川県出身。2007年に茅ヶ崎リハビリテーション専門学校を卒業し、作業療法士免許を取得。同年、山梨勤労者医療協会 巨摩共立病院に入職し、2009年からは同グループの石和共立病院で経験を重ねる。2012年に神奈川県立保健福祉大学大学院に進学し、臨床推論(クリニカルリーズニング)をテーマに研究を開始。2014年からふれあい平塚ホスピタルで勤務した後、2017年に湘南慶育病院に入職。2022年に東京都立大学大学院博士課程を修了。現在は湘南慶育病院リハビリテーション部の部長として、臨床・研究・教育に加え、企業との共同プロジェクトにも取り組むなど、幅広く活動している。

施設概要

■ 医療法人社団 健育会 湘南慶育病院

理事長 竹川節男さん

院長 鈴木則宏さん

■ 設立

2017年(平成29年) 11月

■ 病床

250床(急性期 50床、回復期 150床、地域包括ケア 50床)

■ 診療科

計16科(総合内科、脳神経内科、呼吸器内科、循環器内科、腎臓・高血圧内科、糖尿病内科、消化器内科、外科・消化器外科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、リハビリテーション科、鍼灸外来、物忘れ外来)

■ 所在地

〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤 4360

TEL:0466-48-0050

■ アクセス

◇ 公共交通機関(バス)

①「湘南台駅西口」1番バス乗り場 〜「慶応大学」バスロータリーで下車(所要時間 約10〜15分)。バス停から徒歩1分

②「辻堂駅北口」2番バス乗り場 〜「慶応大学」バスロータリーで下車(所要時間 約20分)。バス停から徒歩1分

◇ 無料送迎バス

・運行:月曜日~金曜日(※土曜日、日曜日、祝日は運休)

・ルート:湘南台駅西口、御所見方面、ライフタウン西部団地・羽根沢団地方面、芹沢方面、ライフタウン駒寄住宅・滝の沢住宅方面、倉見・宮山・寒川・もくせいハイツ方面)

■ 問い合わせ

こちらからお問い合わせくだい

■ リハビリ部関連情報

・HP(湘南慶育病院)

・HP(リハビリ部門)

・YouTube

■ 関連医療機関

・首都圏エリア:ねりま健育会病院、竹川病院、石川島記念病院

・神奈川エリア:茅ヶ崎セントラルクリニック

・伊豆エリア:西伊豆健育会病院、熱川温泉病院、土肥クリニック

・福島エリア:いわき湯本病院

・宮城エリア:石巻健育会病院

・北海道エリア:花川病院

今回の取材では、湘南慶育病院リハビリテーション部のみなさんが目指す「質の高いリハビリテーション」の真髄に触れることができました。

最先端の機器を導入し、研究にも力を入れながらも、患者さんとの丁寧な対話や地域や企業さんとも手を取り合い、患者さんの「できる」を広げていく姿勢が本当に素晴らしいなと感じました。

ここで生まれるさまざまな挑戦が、これからのリハビリテーションの未来を照らしてくれるのだと思いました。

湘南から全国、そして全世界に向かって発信を続ける湘南慶育病院リハビリテーション部さんを、リハノワはこれからも応援しています。

今回の取材にあたりインタビューにご協力いただいた丸山部長、リハビリスタッフのみなさまに心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

以上、今回は神奈川県藤沢市にある湘南慶育病院リハビリテーション部をご紹介しました。

ひとりでも多くの方にその魅力と素敵な想いがお届けできれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今後ともリハノワをよろしくお願いいたします!

かわむーでした。

この取材は、施設から同意を得て行なっています。本投稿に使用されている写真の転載は固くお断りいたしますので、何卒宜しくお願い申し上げます。

リハノワは、パートナー企業、個人サポーター、読者の皆さまの応援のもと活動しています。皆さまからのご支援・ご声援お待ちしております。

※取材先や取材内容はリハノワ独自の基準で選定しています。リンク先の企業と記事に直接の関わりはありません。

コメント