みなさんこんにちは、リハノワのかわむーです!

今回は、オーストラリアで作業療法士としてご活躍中の沖田勇帆さんにお話を伺いました。

この記事では、沖田さんがオーストラリアに渡ったきっかけや、現地で資格を取得するまでの道のり、そして現在取り組まれているお仕事や研究、これから挑戦していきたいことについて紹介します。

作業療法士・沖田勇帆さん

◆ 沖田勇帆(おきた・ゆうほ)さん

長崎県長崎市出身。高校卒業後の2011年、オーストラリア・シドニーへ渡り、語学学校と大学準備コースを経て、2014年にグリフィス大学の運動科学コースへ進学。2016年からは同大学の優等学位コースに進み、研究に携わる。2017年にはメルボルンにあるスウィンバーン工科大学大学院に進学し、作業療法士養成プログラム(修士課程)を受講。2019年7月、オーストラリア医療従事者登録機関(AHPRA)に作業療法士として登録され、資格を取得。同月、メルボルンにある民間のヘルスセンターに入職し、作業療法部門の立ち上げを担当。2021年には同社で研究教育部門を新設し、スウィンバーン工科大学の学費全額免除奨学金に採択され、保健学系大学院博士課程に進学。慢性疼痛と遠隔リハビリテーションをテーマとした研究に取り組む。2024年10月、自閉症支援を専門とする施設(Autism Abilities)に参画。現在は、アライドヘルスサービスマネジャーとしてリハビリテーション部門の立ち上げと多職種チームのマネジメントに力を注いでいる。

オーストラリア・メルボルンで作業療法士(Occupational Therapist:OT)としてご活躍中の沖田さんですが、そもそもリハビリテーションの世界に興味をもたれたのは、どんなきっかけだったのでしょうか?

もともと、身近に医療の仕事をしている人が多かったんです。父が理学療法士(Physical Therapist:PT)、母方の祖母は長崎の病院で看護師長を務めていて、自然と医療の世界に興味をもつようになりました。

リハビリテーションの道を意識するようになったのは、高校2年のとき。母が突然倒れ、慢性疼痛を抱えるようになったことがきっかけでした。

痛みは目に見えない分、まわりから理解されにくく、僕自身もどう受け止めたらいいか分からずにいました。つらそうにしている母を見て、どうにもできないもどかしさで胸がいっぱいだったのを覚えています。

何かできることはないかと調べていく中で、慢性疼痛の分野は日本ではまだ十分に発展していないことを知りました。「だったら、自分がその力になれたら」と、思うようになったんです。

そのときに出会ったのが、オーストラリア・シドニーにある慢性疼痛の研究センターでした。「ここで学びたい」「この場所で理学療法士として、痛みと向き合う仕事がしたい」そんなふうに思ったのが、リハビリテーションの道を志した原点です。

お父さまの沖田実先生といえば、長崎大学で長年ご研究を続けていらっしゃいますよね。私も学生時代、痛みをテーマに学んでいたので、『ペインリハビリテーション』(三輪書店、2011年)には大変お世話になりました。まさかそのご著者のご子息とこうしてお話しできる日が来るなんて、とても感慨深いです。

そして、お母さまのご体験が、沖田さんにとって大きな原点になっていたのですね。あえて日本ではなくオーストラリアを選ばれたのにも、強い決意を感じました。

高校卒業後すぐに渡豪されたと伺っていますが、そのときの想いや、踏み出すまでの葛藤などがあれば教えてください。

僕が初めて「海外」という選択肢を意識したのは、高校2年生のときでした。

ある日、家族みんなで食卓を囲んでいると、父がふいに「海外に行ってくれば?」と声をかけてくれたんです。少しお酒が入っていたこともあって、「どうせ日本の大学は受からないかもしれないし」なんて、冗談まじりに笑いながら話していました。

その場ではみんなで笑っていたのですが、なぜかその言葉が心に残っていて。そこから少しずつ、「海外もありかもな」と考えるようになりました。

振り返ってみると、どこかで「環境を変えてみたい」という思いが、自分の中にあったのかもしれません。

当時の僕は、学年280人中270番台という成績で、いわゆる劣等生。父は尊敬される理学療法士で、弟たちは勉強もできて人気者。3人兄弟の長男として、どこかで比べてしまう自分もいました。

バレンタインの日に弟たちがたくさんチョコをもらってくる中、僕だけゼロ。家に男が4人いて、自分だけ何もないのかと、ちょっと切なくなったのを覚えています。

そんなふうに、自信を持てないまま過ごしてきたからこそ、海外に行くという決断には、どこかで「一発逆転してやろう」という気持ちもあったと思います。

まわりの先生や友人たちには、「どうせ海外に行っても失敗する」と言われていましたが、逆に、誰からも期待されていなかったぶん、気持ちは不思議と楽で。「だったらもう、自分の思うようにやってみよう!」と、前向きに振り切れたのかもしれません。

オーストラリアでの挑戦

「自分の可能性を試してみたい」という思いを胸に、オーストラリアへ渡られた沖田さんですが、実際の暮らしはどんなふうに始まっていったのでしょうか?

渡豪後の挑戦や歩みについて、ぜひお聞かせください。

2011年の4月、18歳でオーストラリア・シドニーに渡りました。当時の英語力はほとんどなく、TOEICも400点台。中学英語レベルで、会話もままならない状態でした。

シドニーに着いて最初にしたのは、iPhoneの契約でした。言いたいこともうまく伝えられない中、「やるしかない」と腹をくくって、1つずつ行動していきました。

「自分を変えたい」という気持ちが強かったので、とにかくいろんなことに挑戦しました。到着から1週間で日本食レストランのアルバイトを始め、半年後には日本人のいないローカルのカフェでも働きはじめました。

英語も話せなければコーヒーの淹れ方もわからない状態でしたが、「最低賃金の半額でいいので働かせてください」とお願いをして、なんとかチャンスをもらうことができました。

生活面も決して楽ではなく、住まいはシェアハウス。その契約もすべて自分で行いました。何から何まで1人でやるのは大変でしたが、いま振り返ると、若いうちにそんな経験ができたことは本当に良かったと思います。

学業の方は、どのように道をひらかれていったのでしょうか?

オーストラリアでPTやOTの免許を取得するには、大きく分けて2つのルートがあります。1つは、PT・OTに特化した4年制の学部を卒業するルート。もう1つは、一般的な3年制の学部を出たあとに、PT・OTに特化した2年間の修士課程に進むルートです。僕は、後者の道を選びました。

渡豪後の最初の半年間は語学学校に通い、その後、大学進学を目指してニューサウスウェールズ大学の大学進学コースに進みました。オーストラリアでもトップクラスの大学で、クラスメイトはシンガポールやマレーシアなどから来た、将来医師を目指すようなとても優秀な人たちばかり。その実力差に、最初はかなり圧倒されました。

それでも、「ガッツだけは誰にも負けない」という気持ちで、毎日必死に食らいついていました。授業後も残って自習をするなど、できることは全部やろうという気持ちで取り組んでいました。

そんな姿を見てくれていたのか、クラスで一番優秀だったシンガポール人の男の子が声をかけてくれて、そこから仲良くなれたんです。彼に支えてもらいながら、なんとかコースを修了することができました。

その後は、グリフィス大学の運動科学コースに進学しました。学部時代も、一番優秀な学生と仲良くなれたことが、僕にとって大きな支えとなりました。

自分から積極的に声をかけたり、助けてもらったときにはパーティを開いて感謝を伝えたり。人とのつながりに恵まれながら、少しずつ前に進んでこれたように思います。

決して平坦とはいえない道のりのなかで、まわりと信頼を築きながら着実に前に進み続けていかれる沖田さんの姿がとても印象的でした! その力強い行動の原動力には、どんな想いや信念があるのですか?

理学療法士にしろ、作業療法士にしろ、とにかくリハビリ専門職になりたい。それが、僕の夢でした。毎日のように、現場で働く自分の姿を思い描きながら、「どうすればこの夢を叶えられるか」と、18歳の頃からずっと考え続けていたんです。

「世界で誰よりもPT・OTになりたい」と思っていたと自信をもっていえるくらい、この仕事への想いは強かったです。

だからこそ、学部卒業後は、英語圏であればどこの国でもいいから「なれる道」を探していました。オーストラリアに限らず、イギリス、カナダ、シンガポール、アメリカなど、あらゆる国の養成校を調べ、コースのある学校には片っ端からメールを送りました。

なぜそこまでこだわったのかと聞かれると、やっぱり原点には、父と母の存在があったのだと思います。

理学療法士として働く父の姿を小さい頃からずっと見てきたこと。そして、高校生のときに病気で倒れ、慢性疼痛と向き合うようになった母の姿。この2人の存在が、僕の中の大きな原動力になっていたのは間違いありません。

自分はこの仕事に就くべきなんだと、自然と思っていたように思います。

なぜ、作業療法を選んだのか

当初は理学療法士(PT)を目指していたと伺いましたが、学部卒業の時点では、どちらの道にも進める状況だったそうですね。そのなかで、あえて「作業療法士(OT)」という道を選ばれたのは、どんなきっかけや想いがあったのでしょうか?

OTを選んだきっかけは、「この分野の発展の遅れ」にありました。

当時から、日本でも世界でも「PTに比べてOTはまだまだこれから」と言われていて。だったら、僕がこの分野を盛り上げていけばいい。「OTの世界を変えたい!」という想いが芽生えていったんです。

とはいえ、どうしても英語が苦手で、OTの修士課程に進むための英語の試験は何度挑戦してもパスできずにいました。それでも諦めきれなくて、オーストラリア中のOT系大学院にメールを送り、学生課にも片っ端から電話をかけて、問い合わせを続けました。

そんな中で出会えたのが、スウィンバーン工科大学でした。

当時の学部長の先生が「一度、電話で話してみましょう」と言ってくださり、直接、自分の想いを伝える機会をいただけたんです。出願時の志望動機書には、その先生の論文をたくさん引用しながら、自分の考えや熱意を精一杯綴りました。

その想いが届いたのか、なんと英語力証明の提出を免除していただけて、入学が決まりました。しかも、スウィンバーン工科大学は、OTの2年制修士課程のなかでも学費がオーストラリアで最も安い大学院。およそ700万円かかるとはいえ、他校と比べて負担は少なく、本当にありがたかったです。

沖田さんのガッツ、本当に素晴らしいですね。思わず背筋が伸びるような気持ちになりました。「作業療法の世界を変えたい」という強い想いと、そのために動き続ける行動力。本当に素敵です。

いよいよ、念願だった作業療法の学びが始まっていくわけですが、学生時代のことについてもぜひお聞かせください。

大学院からは、メルボルンに拠点を移しました。学部時代はクイーンズランド州のゴールドコーストに5年間暮らしていたのですが、ここには日本人コミュニティがあり、多くの時間を日本人と過ごしていました。一方で、メルボルンには日本人が少なく、自然と海外の友人たちと過ごす時間が当たり前となっていきました。

勉強面では、大学院での講義に加えて、3回の臨床実習を経験しました。僕は、高齢者施設で4週間、訪問リハの現場で8週間、特別支援学校でも8週間の実習を行いました。

オーストラリアでは日本のような国家試験はなく、国から認定された大学のカリキュラムを修了すれば、作業療法士として登録できる仕組みになっています。

2019年6月に大学院修了後、翌7月にオーストラリア医療従事者登録機関(The Australian Health Practitioner Regulation Agency:AHPRA)に作業療法士として登録され、作業療法士免許を取得しました。

境界を越え、可能性をひらく

オーストラリアに渡ってから約8年。ついに作業療法士としてのキャリアがスタートしたのですね。

免許取得後は、どのような道を歩んでいかれたのでしょうか?

卒業後は、大学院に通っていたときのご縁で、メルボルンにある民間のヘルスセンターで働くことになりました。

ここでは、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理士・栄養士・アシスタントなど、さまざまな職種が連携して地域の方々を支援しています。僕はそのなかで、作業療法部門の立ち上げを担当させてもらいました。

対象となる利用者さんは本当に幅広く、発達障害のあるお子さんから高齢の方まで。整形外科疾患、神経難病、認知症、統合失調症など、さまざまな障害や背景をもった方と関わる日々で、毎日が学びの連続でした。

その後、2024年10月に自閉症専門施設「Autism Abilities」に転職し、現在は、アライドヘルスサービスマネージャーとしてリハビリ部門の立ち上げからマネジメントまでを担っています。

さらに、臨床に加えて、教育や研究の分野でも積極的に活動しています。

教育面では、モナッシュ大学のTeaching Associate(非常勤講師)や、東京工科大学の臨床講師、北海道文教大学の客員准教授として学生の指導に携わっています。また、母校・スウィンバーン工科大学では博士課程に在籍し、「遠隔リハビリテーションにおける慢性疼痛ケア」に関する研究も進めています。

そのほかにも、オーストラリア自閉症協会による国家プロジェクトで、日本人家族向けワークショップを運営したり、オーストラリア支援機器協会内のゲーム支援機器のSIG(Special Interest Group)の運営や企画にも関わっています。2024年12月からは、オーストラリア・ニュージーランド日本人研究者会の幹事も務めています。

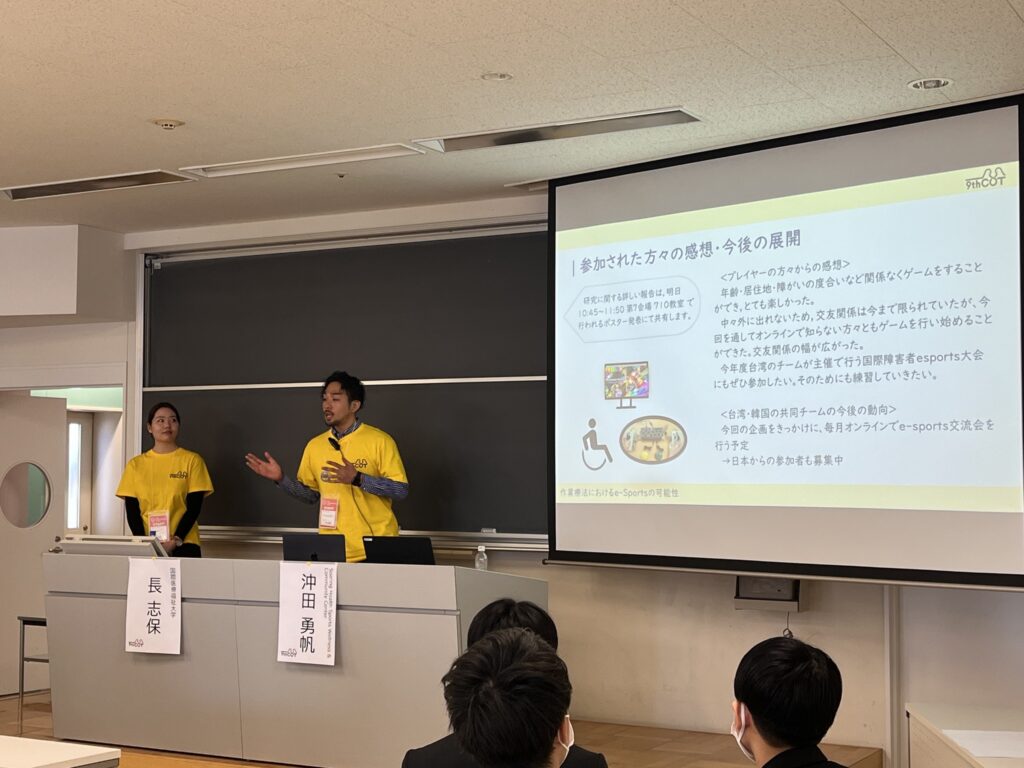

そして、日本臨床作業療法学会(COT)では国際部の立ち上げに関わり、現在は理事として、日本と海外をつなぐ活動にも力を入れています。

研究というフィールドへ

臨床や教育の現場のみならず、さまざまな形で作業療法の可能性を広げてこられたことがとても良くわかりました。

ここからは、研究者としての歩みにも少し触れさせていただけたら嬉しいです。博士課程で取り組まれていた研究について、ぜひお聞かせいただけますか?

博士課程では、「慢性疼痛を抱える方に対して、遠隔リハビリテーションを用いて、どうすれば最適なケア(ベストプラクティス)を促進できるか」をテーマに研究に取り組んできました。

研究の世界に深く引き込まれたきっかけは、2019年に日本で参加したリハビリテーション医学会でした。東京工科大学の澤田先生、友利先生、大阪公立大学の竹林先生といった日本の研究者の方々と出会い、特に友利先生の目標設定に関する英語論文の執筆をお手伝いさせていただいたことで、研究に強く惹かれるようになりました。

2020年末に、澤田先生と友利先生がオーストラリア・モナッシュ大学で発表された際、現地の研究者が感銘を受けている様子を見て、「この研究を自分もオーストラリアで広げたい」と強く思いました。

当初はモナッシュ大学への進学を考えていましたが、コロナの影響で進学制度が変更となり、最終的に母校のスウィンバーン工科大学へ。ありがたいことに、学費約1,400万円が免除となる奨学金もいただき、2021年7月から博士課程に進学しました。

オーストラリアでは大学や企業が設定したテーマで研究を行うケースもありますが、僕は自分で選んだテーマで取り組むことができました。これも、嬉しかったポイントのひとつです。

もともとは「遠隔リハと目標設定」を軸にしていましたが、審査を経てテーマを再構成し、現在の内容にたどり着きました。データ収集も終え、博士論文の執筆も無事に終えることができました。

オーストラリアでは遠隔リハビリテーションが保険適用されていて、実際の臨床にも広く取り入れられていると伺っています。その手法を用いて、ずっと関心を持たれていた「慢性疼痛」をテーマに研究されたというのも、とても興味深いです。

海外での研究生活のなかで、特に大変だったことや、乗り越えるために工夫されたことがあれば、ぜひ教えてください。

僕の研究は質的研究で、インタビューを英語で行い、英語で文字起こしして分析していくという流れなのですが、ノンネイティブの自分にとっては本当に大変でした。特に相手もノンネイティブだと、発音や言い回しの聞き取りが難しく、正確な文字起こしができないこともあって。あの作業は正直、地獄のようでしたね。

研究室のスタイルも日本とは違っていて、「自分で調べて、自分で進めてね」という姿勢が基本。アジェンダもプログラムもすべて任され、先生はあくまでアドバイザーとして関わる程度だったので、最初は戸惑うこともありました。

さらに、臨床経験が浅い段階で博士課程に進んだことも、僕にとっては大きなチャレンジでした。臨床での当たり前の感覚が抜けきらず、審査会では「君はまだ研究者になりきれていない」と何度も指摘を受けました。

たとえば、目標設定が大事というのは、臨床では当然の感覚です。でも、研究ではそれを前提とせず、まっさらな視点からエビデンスを組み立てていく必要がある。その臨床の「当たり前」をいったん手放す作業がとても難しかったです。

リハビリに励む方へのメッセージ

作業療法士、そして研究者として大活躍中の沖田さんですが、ここからさらに、どんな挑戦を思い描いていらっしゃるのか、とても気になります。

今後取り組んでみたいことや、目指している未来についてぜひお聞かせください。

いま取り組んでいることの1つが、マネージャーとしての挑戦です。

これまでもOT部門の管理経験はありましたが、現在の職場ではリハビリ部門全体を統括する立場をいただいているので、より広い視野でチームをまとめていくことが求められています。自分よりも臨床経験の長いスタッフも多いため、より良いチームづくりや信頼関係の構築に力を入れています。

もう一つ注力しているのが、国際的なつながりを広げることです。

日本臨床作業療法学会で国際部を立ち上げた背景には、「日本のリハビリテーションはもっと世界に誇れるものだ」と感じている想いがあります。単に機能を回復させるだけではなく、患者さんに寄り添いながら、丁寧に日常生活や暮らし、地域社会に戻していく力がある。国民性もあって、コミュニケーションやアプローチの細やかさも世界に誇れるものだと思うんです。

ただ、まだその魅力が十分に海外へ伝わっていないとも感じていて、情報発信の強化が必要だと考えています。オーストラリアではリハビリを受けるのに1年待ちということも珍しくありません。もっと日本の魅力を知ってもらうことができれば、たとえ自費でも「リハビリを受けるために日本へ行く」という選択肢が広がる可能性もあります。

将来的には、海外からの実習生や利用者を受け入れられる施設を日本にもっと増やし、国を越えた支援のかたちを広げていけたらと考えています。

その一歩として、いまは国際的な支援に興味がある方々との繋がりを広げる活動を学会を通して行っています。海外と日本をつなぐハブのような役割を果たせるよう、これからも挑戦を続けていきたいです。

視野を広げ学び続ける姿勢、そして「日本のリハビリテーションをもっと世界へ」という情熱、本当に素晴らしいです。遠く離れたオーストラリアから、こんなにも力強く、日本の魅力を信じ、行動している方がいらっしゃることが本当に誇らしく、うれしく思いました。

最後に、日本でリハビリに取り組まれている方々に向けて、沖田さんからメッセージをいただけたらうれしいです。

いま、僕はオーストラリアで暮らしていますが、こちらでは、リハビリを「受けたくても受けられない」状況が当たり前のようにあります。1年、2年待っても順番がこない。そんな現実に、もどかしさを感じる日も少なくありません。

だからこそ、日本のようにリハビリを受けられる環境があるということは、本当に尊くて、ありがたいことなんだと実感しています。もちろん、セラピストによって経験や知識の差もあって、時には「もっとこうしてほしい」と感じることもあるかもしれません。でも、そうした声が届き、前に進んでいける土壌があること自体、とても幸せなことだと感じています。

セラピストは「ともに歩む伴走者」です。

どこへ向かうのか、どこまで進むのかを決めるのは、リハビリに取り組むご本人自身。セラピストの力を借りながら、ご自身の「ありたい姿」を少しずつ目指してもらえたらと思います。

そんな気持ちでリハビリに向き合えたなら、きっと、リハビリの時間がもっと楽しく、前向きなものになるはずです。

みなさんの歩みを、心から応援しています。

沖田さん、素敵なメッセージをありがとうございました。

「世界で誰よりもOTになりたかった」という想いを胸に、自ら道を切り拓いてきた歩みは、きっと今、多くの方の背中をそっと押していることと思います。

作業療法士の可能性を、リハビリテーションにできることの輪を、言語や制度、文化の壁を越えてつないでいく沖田さんの姿に、私の心も大きく動かされました。

沖田さんのこれからの挑戦を、リハノワは心から応援しています。

本日は、本当にありがとうございました。

<関連記事・情報>

・オーストラリアでの作業療法士の働き方

・沖田さんのSNS・出版物等

ぜひ合わせてご覧ください。

以上、今回はオーストラリアで作業療法士としてご活躍中の沖田勇帆さんを紹介しました。

ひとりでも多くの方に、沖田さんの素敵な想いと魅力がお届けできれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今後ともリハノワをよろしくお願いいたします!

かわむーでした。

この取材は、株式会社キャピタルメディカ・ベンチャーズ様協力のもと、本人から同意を得て行なっています。本投稿に使用されている写真の転載は固くお断りいたしますので、何卒宜しくお願い申し上げます。

リハノワは、株式会社Canvas様、他パートナー企業様、個人サポーター様、読者のみなさまの応援のもと活動しています。皆さまからのご支援・ご声援お待ちしております。

※取材先や取材内容はリハノワ独自の基準で選定しています。リンク先の企業と記事に直接の関わりはありません。

コメント